学科紹介

人間科学とは「人間とは何か?」をテーマに、幅広い角度から探求する学問です。

人間を理解するために、人間の心理や、社会・教育との関係性など客観的な視点で研究を行います。

本学の人間科学科では、

心理・福祉・教育・健康の4領域から、

「人間の生き方」「自分と他者」を理解していきます。

そして、互いに尊重し合い、

「人を支える力」を育みます。

- 人や自分のこころについて興味がある

- 教育が人に与える影響を考えたい

- 学問を一つではなく幅広く学びたい

募集定員

100名

想定される進路

■ 公認心理師

■ 臨床心理士(大学院進学)

■ スポーツクラブ

■ 教育機関

■ 福祉施設(児童・高齢者)

■ スクールカウンセラー

■ 医療施設

■ 障害児(者)福祉施設

■ 一般企業

など

取得がめざせる免許・資格

■ 公認心理師国家試験受験資格

(卒業後、大学院で所定の単位を修得するか一定期間の実務経験が必要)

■ 認定心理士

■ 福祉心理士

■ 准学校心理士

■ ピアヘルパー

■ 児童指導員任用資格

■ 社会福祉主事任用資格

■ 臨床心理士(大学院進学) など

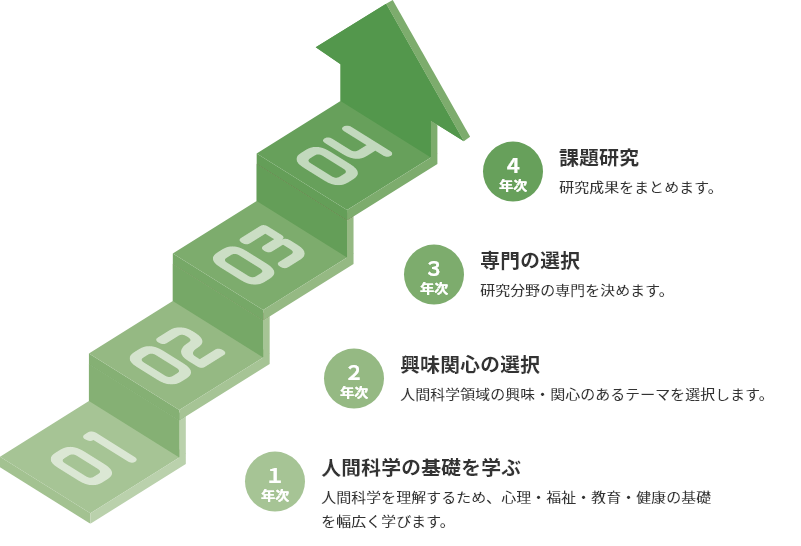

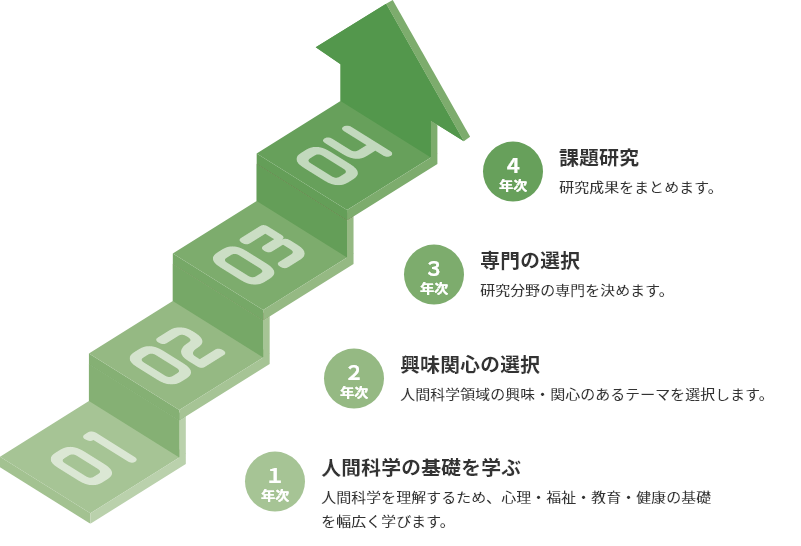

学びのポイント

人間科学科のカリキュラムは、国家資格である公認心理師の学部要件を満たしており、知識と体験からリアルな心理学を学びます。

人間科学は「自分を見つめる」ところから始めます。一人ひとりの個性が十分に発揮できるゼミで、4年間みなさんの成長をサポ ー トします。

人間科学という複合的で幅広い学問分野を学ぶことで、多面的に「考える力」が身につき、多様性の時代に生きるみなさんの将来に役立ちます。

「人を支える力」について

人間科学を通して

身につける

人間科学科の3つの方針

Ⅰ.卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

学則に定める卒業要件を満たし、社会の構成員としての基本的教育及び人間科学に関する専門教育の知識・技能及び態度を有する者に卒業を認定し、学位を授与する。

1 社会の構成員としての基本的知識・技能・態度

- 日本語や英語のコミュニケーション能力を修得している。

- 情報リテラシーや数量的スキルを修得している。

- 課題発見・問題解決能力を持ち、主体性をもって協力し合う態度を身に付けている。

- 自己管理力、倫理観、リーダーシップ、市民としての社会的責任、生涯学習力を修得している。

- 人間、社会、国際、自然等に関する広い知識と理解を有している。

2 人間科学分野における知識・技能・態度

人間科学における心理・社会福祉・健康・教育などの学問領域から人間について多角的・体系的に理解し、さまざまな場で活用し人と社会を支えることができる理論的かつ実践的な知識、技能、態度を身に付けている。

- 人間科学の学位プログラムの基礎となる原理・原則を理解し、人間尊重の態度を重視しながら現実社会の多様な場で積極的に活用する技能を修得している。

- 人間が心身ともに健康的な生活を営むための実践的な支援を実現するために、心理学、社会福祉学、健康科学及び教育学に関する幅広い知識をもって、地域社会へ貢献する意欲を身に付けている。

- 自己理解、他者理解、人間関係形成についての基本的な知識と技能を理解し、他者と協力・協調・協働しあう能力を身に付けている。

Ⅱ.教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

人間科学科では、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)を、教育課程の編成・教育内容、教育方法及び教育評価の3つの観点から定める。

1 教育内容

- 社会の構成員として、これからの社会を生き抜くために求められる基本的な力を「基本的知識・技能・態度」として修得するために、以下の編成からなる 「全学共通の基礎教育科目」を置く。

①大学での学びの目的、そして本学で学ぶ意義を理解する観点から、「基礎教育科目」の中に「初年次セミナー(学習の目的と技術)」と「利他共生(本学で学 ぶことの意義)」を初年次の必修科目として置き、「学習力の養成」を図る。

②「情報リテラシー」及び「データリテラシー」を通じて「思考力の養成」を図り、主体的に問題を発見し、その解決に必要な情報収集や分析・整理の能力を 育成するとともに、獲得してきた知識・技能・態度などを総合的に活用する実践的な能力の養成に努める。

③社会の構成員としての「表現力の養成」のために、「コミュニケーション英語」および「表現技法」を配置する。コミュニケーション英語は基本的な英語の 運用能力の獲得を目指す。また表現技法は日本語コミュニケーションの運用能力を身に付け、発表・討論、プレゼンテーション等の多角的な能力の養成を目 指す。

④社会の構成員としての「人間力の養成」と「社会力の養成」について、社会性の涵養と将来への目的意識の醸成を目的に、「自己管理と社会規範」、「チーム ワークとリーダーシップ」、「地域活動と社会貢献」、「他者理解と信頼関係」、さらに「社会的・職業的自立」を配置する。

⑤社会人としての幅広い知識を獲得するために、「人間の理解」「社会の理解」「国際の理解」の科目を置く。 - 人間科学の主要分野における基礎・基本となる知識・技能及びより深い専門性の修得に加えて、理論的知識や技能を実践に応用しうる知識・技能・資質の修得のため、「専門教育科目」を置く。

①「基礎科目」及び「基幹科目」では、人間科学領域における心理学、社会福祉学、健康科学、教育学において基盤

となる各学問の基礎知識を理解し、各学問の意義及び人間の捉え方を修得する教育内容とする。

②「展開科目」では、人間を捉える上で重要な視点である仏教・哲学系、臨床心理・発達心理・社会心理といった心

理学系、高齢者や障がい者を取り巻く環境や他者を支援するための援助論といった社会福祉系、子どもを取り巻く学校や家庭環境、人間の発達といった教育学系、運動・食事と健康の関連性や身体のメカニズムといった健康科学系を置き、専門性の高い知識と技能についての教育内容とする。

③「演習科目」及び「実践科目」では、課題を発見し解決する能力を高めるためのグループ討議や、幅広いフィールドでの観察・体験により、理論の実践への適用や持続可能な幸福を探求するための教育内容とする。

- 科目の体系及び各科目において身に付けるべき知識・技能・態度を明示するため、「基礎教育科目体系図」及び「専門教育科目体系図」を作成する。

2 教育方法

- 「基礎教育科目」では、4年間を通じて、社会の構成員として求められる幅広い知識、技能、態度を身に付ける科目配置を行い、学習活動の活性化のため にグループワーク、フィールドワーク、実験等の教育手法を積極的に導入する。英語教育では習熟度別クラス編成を実施する。

- 「専門教育科目」では、講義科目はアクティブラーニングの活用を容易にするために履修者サイズの少人数化に努める。また、少人数クラスによる様々な演習・実習科目あるいはフィールドワーク科目等を採用し、臨床的応用的な「主体的学びの場」を用意する。

- 授業科目ごとのシラバス(授業計画)には、卒業認定・学位授与の方針に基づいた、学修の到達目標、評価基準、授業内容、授業の方法等を明示するとともに、単位制度の実質化の観点から授業外学修の課題の提示やその取り扱い等を具体的に記載する。

- 「主要授業科目」を軸とした学位取得のための学位プログラムに加え、学生のキャリア形成に支援することを目的に、正課外授業との連携を含む各種の履修モデルを示す。これにより、免許・資格の取得を支援する。

- 学生の主体的な学びを促進するため、参加型授業やフィールドワーク、授業外の積極的な学修などアクティブラーニングを取り入れた教育方法を実践する。

- 学生の学習活動の活性化、並びに個別授業科目の到達目標との関連から効果的な学習活動として、「遠隔授業」の形態を採用することがある。

3 教育評価

教育活動・学修活動の成果について、以下の諸点から評価し、それらを分析・考察することによって改善に資する。

- 学生対象の授業評価アンケート及び学修行動等調査を実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として授業が円滑に運営されているかどうかを 含め、改善すべき課題の把握との検証を行う。 これは、学修成果を間接的に把握するとともに、学年進行に伴う学生の成長変化や学修支援の評価を行う。

- 学生の事後学修レポートによる授業ごとの到達確認、さらに学期末の最終到達確認に基づく厳格な成績評価を検証するとともに、全体としてGPA(科目 の成績評価)制度を用いて学修成果を把握する。

- 学士力ルーブリック(学修成果を測るための評価基準表)を用いて、学生自身が学期末において自己の学修成果のリフレクション(振り返り)を行う。

学生が4年間の学修成果として獲得した知識、技能、態度等の身に付けた能力を、基礎教育科目においては「創造思考法」、専門教育科目においては「人間科学専門演習Ⅶ」で確認を行う。

学修成果を間接的に把握するため、定期的に授業時間以外の学修状況や学修行動に関する調査を行い、学年進行に伴う学生の成長変化や学修支援の評価を行う。

学生が4年間の学修成果として獲得した知識、技能、態度等の身に付けた能力を、複数の教員により確認を行う。

専門職としての免許・資格等の取得状況を参考に、養成する人材教育の評価を行う。

Ⅲ.入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

人間科学科は、入学者の受入れの方針(アドミッション・ポリシー)として、以下の知識・能力、学修意欲、資質等を有している者を受け入れる。

1 求める学生像

高等学校で履修した主要科目について、基礎的な知識を有し、課題を解くことができる。

人間科学(心理、社会福祉、教育、健康)の分野に対する強い興味と関心を持ち、それを実践の場で生かす意欲を有している。

本学科での学修により学位授与が見込まれる資質・能力を、高等学校での活動等からうかがわれる。

免許・資格の取得に向け、高い意欲と絶えざる努力ができる態度を有している。

自分の考えを、口頭や文章で適切に表現できるコミュニケーション能力を持ち、他者と協調・協働して行動でき、主体的に物事に取り組むことができる。

2 入学者選抜の方法

人間科学科では、次の方法を単独又は複数組合わせて選抜を行う。

- 高等学校での学習成績の状況及び活動の履歴・成果等に関する書類による審査

- 高等学校での履修科目に対する学力検査

- 小論文

- 面接

- プレゼンテーション

- 入学志願者本人が記載する資料による審査

3 入学前に学習しておくことが期待される学習内容及び学習態度

人間科学科における学修への円滑な移行が可能になるよう、次の知識の学習及び意欲の保持が望まれる。

- 「国語」及び「英語」を中心に、読むこと、書くこと、話すこと及び聞くことの基礎的な知識・技能を身に付けている。

- 人間科学という幅広い分野(心理・社会福祉・教育・健康)に興味・関心を持ち、また学修継続への強い意欲を持っている。

淑徳大学・各学科・各研究科の方針一覧

淑徳大学における「卒業認定・学位授与の方針」(ディプロマ・ポリシー)、「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラム・ポリシー)及び「入学者受入れの方針」(アドミッション・ポリシー)については、「淑徳大学の学位プログラムGUIDE」に掲載