学校教育コース

PICK UP|人形劇

プロの人形劇団から指導を受け、実際に人形劇をみること、演じることを体験することにより、保育者に必要な表現力を身につけます。

プロの人形劇団から指導を受け、実際に人形劇をみること、演じることを体験することにより、保育者に必要な表現力を身につけます。

PICK UP|フィールドスタディⅠ

実際の現場に赴き体験することで、より実践的なスキルを身につけるだけでなく、子どもに向き合う仕事に対する理解を深めます。

実際の現場に赴き体験することで、より実践的なスキルを身につけるだけでなく、子どもに向き合う仕事に対する理解を深めます。

教育福祉学科の実学|初等教育実習事前事後指導

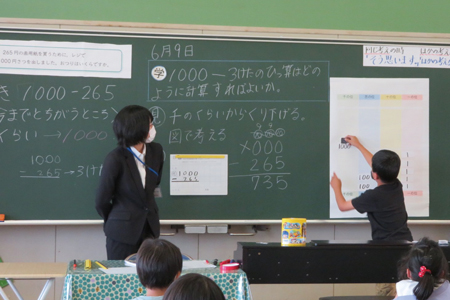

充実した教育実習の事前準備が、子どもたちとの有意義な時間につながる。

4年次の教育実習に向けて準備を整える授業です。指導計画をつくり、教育実習時と同じようにスーツを着て模擬授業を行います。模擬授業後には子ども役のクラスメイトから率直な意見をもらえ、新たな気づきにつながりました。充実した授業を行うには、子どもの気持ちになって45分間の構成を具体的に考えることが肝心だと学んだので、教育実習の現場で活かしたいです。

鴻巣 萌 さん(千葉県立成東高等学校 出身)

鴻巣 萌 さん(千葉県立成東高等学校 出身)

4年間の学び

全学共通の基礎教育科目 S-BASIC

専門教育科目

教育現場に触れ、目標が明確になる

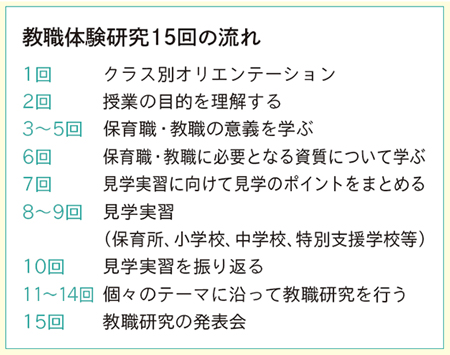

教職体験研究

理想の保育士・教員とは?

4年間の学びへの動機づけとなる授業

4年間の学びへの動機づけとなる授業

教職の意義、保育士・教員の現場を知 り、役割、職務内容、求められる資質・ 能力などについて幅広く考察します。

主な授業内容

- 志望動機とめざしたい教員像のグループディスカッション

- 保育士・教員養成と教職課程についての理解

- 見学実習

- 計画と課題についての発表

| 専門教育科目

カリキュラム |

●教育福祉総論

●社会福祉概論

●教育学概論

●保育原理

●教育原理

●社会福祉概論

●教育学概論

●保育原理

●教育原理

●教職概論

●教育心理学

●発達心理学

●特別支援教育の理解と方法

●生活

●教育心理学

●発達心理学

●特別支援教育の理解と方法

●生活

●日本国憲法

●臨床心理学概論

●スポーツ実技Ⅰ

●教職体験研究

●臨床心理学概論

●スポーツ実技Ⅰ

●教職体験研究

教育の多様性を学び、選択肢を広げる

保育内容(人間関係)

「子どもが生きる力を育む保育」への

理解を深めるための授業

理解を深めるための授業

乳幼児が保育者や仲間集団とのふれ合 いによって、いかに自己を形成して人と関わっていくのかを年齢別に学修。

| 専門教育科目

カリキュラム |

●心理学概論

●子ども家庭福祉

●子ども家庭支援論

●社会的養護Ⅰ

●特別支援教育概論

●知的障害者の心理・生理・病理

●肢体不自由者の心理・生理・病理

●病弱者の心理・生理・病理

●重複障害者教育総論

●教育課程論

●子ども家庭福祉

●子ども家庭支援論

●社会的養護Ⅰ

●特別支援教育概論

●知的障害者の心理・生理・病理

●肢体不自由者の心理・生理・病理

●病弱者の心理・生理・病理

●重複障害者教育総論

●教育課程論

●保育内容総論

●保育内容(人間関係)

●保育内容(言葉)

●保育内容(音楽表現)

●保育内容(造形表現)

●保育内容(環境)

●初等生活科教育法

●道徳の指導法

●総合的な学習の時間と特別活動の指導法

●保育内容(人間関係)

●保育内容(言葉)

●保育内容(音楽表現)

●保育内容(造形表現)

●保育内容(環境)

●初等生活科教育法

●道徳の指導法

●総合的な学習の時間と特別活動の指導法

●教育の方法と技術

(情報通信技術の活用を含む)

●国語

●算数

●音楽

●図画工作

●体育

●学習・言語心理学

●知覚・認知心理学

●心理学的支援法

(情報通信技術の活用を含む)

●国語

●算数

●音楽

●図画工作

●体育

●学習・言語心理学

●知覚・認知心理学

●心理学的支援法

子どもとの出会いを通し、力を蓄える

フィールドスタディ I

現場で子どもたちと触れ合い実践力を身につける

教育(保育)現場に赴き体験することで、より実践的なスキルを身につける だけでなく、子どもに向き合う仕事に対する理解を深めます。

- 発達臨床研究センター

子どもの発達相談・支援を行って、子どもと直接かかわりながら発達支援の専門性を高めます。

- ちば!教職たまごプロジェクト

千葉県下の小学校、中学校、県立および市立の特別支援学校での実践研修に参加し、学びます。

| 専門教育科目

カリキュラム |

●子育て支援

●障害児保育

●子どもの保健

●子どもの食と栄養

●精神保健学

●乳児保育Ⅰ

●乳児保育Ⅱ

●子どもの健康と安全

●社会的養護Ⅱ

●知的障害者指導論

●肢体不自由者指導論

●病弱者指導論

●障害者福祉論

●子ども家庭支援の心理学

●障害児保育

●子どもの保健

●子どもの食と栄養

●精神保健学

●乳児保育Ⅰ

●乳児保育Ⅱ

●子どもの健康と安全

●社会的養護Ⅱ

●知的障害者指導論

●肢体不自由者指導論

●病弱者指導論

●障害者福祉論

●子ども家庭支援の心理学

●知的障害者教育論

●肢体不自由者教育論

●保育内容(健康)

●病弱者教育論

●保育内容の理解と方法Ⅰ

●保育内容の理解と方法Ⅱ

●初等国語科教育法

●初等社会科教育法

●初等算数科教育法

●初等理科教育法

●初等音楽科教育法

●初等図画工作科教育法

●初等体育科教育法

●肢体不自由者教育論

●保育内容(健康)

●病弱者教育論

●保育内容の理解と方法Ⅰ

●保育内容の理解と方法Ⅱ

●初等国語科教育法

●初等社会科教育法

●初等算数科教育法

●初等理科教育法

●初等音楽科教育法

●初等図画工作科教育法

●初等体育科教育法

●生徒・進路指導の理論と方法

●教育相談の理論と方法

●保育実習Ⅰ

●保育実習指導Ⅰ

●保育実習指導Ⅱ

●幼児教育実習事前事後指導

●初等教育実習事前事後指導

●フィールドスタディⅠ

●社会

●理科

●心理的アセスメント

●心理学基礎実験

●心理アセスメント実習

●教育相談の理論と方法

●保育実習Ⅰ

●保育実習指導Ⅰ

●保育実習指導Ⅱ

●幼児教育実習事前事後指導

●初等教育実習事前事後指導

●フィールドスタディⅠ

●社会

●理科

●心理的アセスメント

●心理学基礎実験

●心理アセスメント実習

多彩な実習を通じ、将来に役立てる

教育実習

保育園・幼稚園・小学校・

特別支援の現場で理解を深める

特別支援の現場で理解を深める

保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援教諭の免許取得に向け、クラスに入り授業技術や仕事の内容などについて学びます。子どもたちとも関わりながら、先生としてのスキルを身につけます。

| 専門教育科目

カリキュラム |

●保育・教職実践演習(幼・小)

●保育実習Ⅱ

●特別支援教育実習

●教育行政学

●発達臨床心理学

●社会・集団・家族心理学

●幼児教育実習

●保育実習Ⅱ

●特別支援教育実習

●教育行政学

●発達臨床心理学

●社会・集団・家族心理学

●幼児教育実習

●初等教育実習

●フィールドスタディⅡ

●心理学研究法

●心理学統計法

●福祉心理学

●社会心理学

●発達障害者教育総論

●フィールドスタディⅡ

●心理学研究法

●心理学統計法

●福祉心理学

●社会心理学

●発達障害者教育総論

●家庭

●英語

●初等英語科教育法

●初等家庭科教育法

●幼児理解の理論と方法

●初等教育実習

●英語

●初等英語科教育法

●初等家庭科教育法

●幼児理解の理論と方法

●初等教育実習

正しい 開講学期は毎学期S-Naviの時間割を確認してください。

履修モデル

教育福祉学科 履修体系図

教育福祉学科 基礎教育科目体系図教育福祉学科 専門教育科目体系図

履修プログラム

| 幼児の教育に携わりたい | |

| 履修モデルA 幼児保育プログラム 幼稚園教諭一種免許状や保育士資格を取得して、子どもの福祉と発達を支援するプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格

・幼稚園教諭一種免許状+保育士資格 | 将来想定される進路

・保育所 ・幼稚園 ・各種児童福祉施設 ・民間企業の託児スペース など |

| 履修モデルA 幼児保育プログラム | |

| 幼児保育のプロフェッショナルになりたい | |

| 履修モデルB 幼児保育プログラム 幼稚園教諭一種免許状を取得して、子どもの福祉と発達を支援するプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・幼稚園教諭一種免許状 | 将来想定される進路 ・幼稚園 など |

| 履修モデルB 幼児保育プログラム | |

| 幼児保育のプロフェッショナルになりたい | |

| 履修モデルC 幼児保育プログラム 保育士資格を取得して、子どもの福祉と発達を支援するプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・保育士資格 | 将来想定される進路 ・保育所 ・各種児童福祉施設 ・民間企業の託児スペース など |

| 履修モデルC 幼児保育プログラム | |

| 児童の成長に向き合いたい | |

| 履修モデルD 児童教育プログラム 小学校教諭一種免許状や幼稚園教諭一種免許状を取得して、子どもの心身の発達を支えることのできる教育のプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・小学校教諭一種免許状+幼稚園教諭一種免許状 | 将来想定される進路 ・幼稚園 ・小学校 など |

| 履修モデルD 児童教育プログラム | |

| 障がいのある生徒の学びを支えたい | |

| 履修モデルE 特別支援プログラム 小学校教諭一種免許状を基礎として、特別支援学校教諭一種免許状を取得して、心身にハンディのある子どもたちを支える教育のプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・小学校教諭一種免許状+特別支援学校教諭一種免許状 |

将来想定される進路 ・小学校 ・特別支援学校 など |

| 履修モデルE 特別支援プログラム | |

| 子どもの心身の発達を支えたい | |

| 履修モデルF 児童教育プログラム 小学校教諭一種免許状を取得して、子どもの心身の発達を支えることのできる教育のプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・小学校教諭一種免許状 | 将来想定される進路 ・小学校 など |

| 履修モデルF 児童教育プログラム | |

| 生徒の悩みを一緒に解決したい | |

| 履修モデルG 学校心理プログラム 小学校教諭一種免許状と認定心理士資格を取得して、ストレスや不安をかかえる子どもたちを支える教育のプロフェッショナルをめざします。 | |

| 取得をめざす資格 ・小学校教諭一種免許状+認定心理士資格 |

将来想定される進路 ・小学校 など |

| 履修モデルG 学校心理プログラム | |

| 障がいのある生徒の学びを支えたい | |

| 履修モデルK 特別支援プログラム 幼稚園教諭一種免許状を基礎として、特別支援学校教諭一種免許状を取得して、心身にハンディのある子どもたちを支える教育のプロフェッショナルをめざします | |

| 取得をめざす資格 ・幼稚園教諭一種免許状+特別支援学校教諭一種免許状 | 将来想定される進路 ・幼稚園 ・特別支援学校 など |

| 履修モデルK 特別支援プログラム | |

資格取得のための実習スケジュール

保育士資格

| ① | 3年生 前期 | 保育所・認定こども園 | 12日間 |

| ② | 3年生 夏休み〜後期 | 保育所以外の児童福祉施設等 | 12日間 |

| ③ | 4年生 前期 | 保育所・認定こども園 | 12日間 |

幼稚園教諭一種免許

| 〇 | 4年生 前期 | 幼稚園・認定こども園 | 20日間 |

小学校教諭一種免許

| 〇 | 4年生 前期 | 小学校 | 20日間 |

特別支援学校教諭一種免許

| 〇 | 4年生 後期 | 特別支援学校 | 10日間 |

学校教育コースでの取り組み

絵本の世界を体感するワークショップ

学園祭で「絵本でつくるワークショップ」を通して楽しみつつ学ぶ 地域の子どもたちが参加するワークショップを10年継続しています。複数のゼミが協働し、どうしたら絵本の世界を体感できるか、試行錯誤を重ねながら保育の専門性を高め、チームでやり遂げる充実感を味わっています。

ピアノ初心者養成講座

正課外科目で初心者も安心してピアノレッスンが受けられる 保育・教育現場では、ピアノを通して子どもと音楽するための演奏能力が求められます。正課外科目では、1年生から学生の能力や経験に応じた個別のピアノレッスンが開講されています。子どもと音楽を楽しめる教員や保育者をめざしています。