淑徳大学発達臨床研究センターでは専門家向けに以下の研修セミナーを開催しております。

■<終了>第50回 淑徳大学発達臨床研修セミナー:8月2日、3日

■<終了>第8回 教材・教具実践講座:8月20日、21日、22日

■<終了>第15回 感覚と運動の高次化セミナー:11月8日

■<New!>第 9回 障害児保育・教育実践事例報告会:2026年2月21日

研修セミナーNews

■<New!>第9回障害児保育・教育事例報告会(2026.2.21.)の開催について

■第15回 感覚と運動の高次化セミナー(2025.11.8.)を開催しました

■第8回教材・教具実践講座(2025.8.20.~22.)を開催しました

■ 第50回淑徳大学発達臨床研修セミナー(2025.8.2.~8.3.)を開催しました

2025年度 研修セミナー開催予定

開催日、開催プログラムは決まり次第掲載いたします。■<終了>第50回 淑徳大学発達臨床研修セミナー:8月2日、3日

■<終了>第8回 教材・教具実践講座:8月20日、21日、22日

■<終了>第15回 感覚と運動の高次化セミナー:11月8日

■<New!>第 9回 障害児保育・教育実践事例報告会:2026年2月21日

研修セミナーNews

■<New!>第9回障害児保育・教育事例報告会(2026.2.21.)の開催について■第15回 感覚と運動の高次化セミナー(2025.11.8.)を開催しました

■第8回教材・教具実践講座(2025.8.20.~22.)を開催しました

■ 第50回淑徳大学発達臨床研修セミナー(2025.8.2.~8.3.)を開催しました

全て開く

発達臨床研修セミナー

過去の発達臨床研修セミナーの内容は以下のとおりです。

感覚と運動の高次化理論の基本的視点

池畑 美恵子(淑徳大学)

初期段階の基盤を育てる教材教具と事例

富田 直(埼玉県立越谷特別支援学校)

発達臨床研究センターでの学びを振り返って

~知的障がい特別支援学校の教諭として、管理職として

子どもの発達をどのように考えてきたか~

業天 誉久(北海道東川養護学校)

概念化の世界の発達理解―読み書き・表現の窓を広げる―

池畑 美恵子(淑徳大学)

学習活動におけるかかわりの整理

―教材やかかわりのステップの考え方―

冨澤 佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

自発性を促す音・音楽による発達支援

𡈽野 研治(平成音楽大学 客員教授)

2024年8月3日、4日 <対面・オンライン同時開催>

感覚と運動の高次化理論の成り立ちと基礎

池畑 美恵子(淑徳大学)

高等部3年 Fくんの情緒の安定に向けた取り組み

山田 真太郎(鳥取県立米子養護学校)

象徴化から概念化への道筋―個別とグループの展開―

冨澤 佳代子・横田 千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達臨床における全体性の視点―子どもの実態を厚く捉える―

池畑 美恵子(淑徳大学)

発達過程から捉える重度重複障害児の今ある姿

―「子供が主役」を目指した学習活動の事例―

金子 栄生(筑波大学付属桐が丘特別支援学校)

生活によりそう支援の技術とこころ

~動作法を転回してみえてきたこと~

香野 毅(静岡大学)

2023年8月5日、6日 <対面・オンライン同時開催>

3つの主要ポイントからみたⅡ層・Ⅲ層の発達理解―認知と他者性、自己調節性―

池畑美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達的視点を踏まえた特別支援学校小学部の授業展開

―子どもたちが感じて学ぶ「図画工作」を目指して―

今井佐和子(東京都立墨田特別支援学校)

知的障害のある子が伸びる指導の構造―なぜ伸びないの?を解決するために―

田中 克人(広島文化学園大学)

ことばと表現、数量と操作を育てる学習活動

冨澤佳代子・横田千賀子・池畑美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

心を支え、心を育み、学びを生み出す発達支援

―子育ての文脈の中で感覚と運動の高次化理論を考える―

高橋 浩(関西発達臨床研究所/一般社団法人大和伸進会児童発達支援きんぎょ)

自閉症のある人の関係発達―ももちゃんと薫さんの25年―

山崎 徳子(常磐会学園大学)

子どもを理解する眼・発達を整理する視点

池畑美恵子(淑徳大学)

文字・数の学習に至る過程と文字学習の導入-知的に重度の子どもとのかかわりから-

川間 弘子(認定NPO法人 やまぐち発達臨床支援センター)

音・音楽の特性から見た子ども理解と実践の広がり-感覚と運動の高次化理論の見方を取り入れて-

山本久美子((社)日本臨床心理研究所 山梨音楽療法研究会)

子どもの育ちの歩調に合わせる

田中 哲(子どもの虐待防止センター理事・子どもと家族のメンタルクリニック やまねこ院長)

感覚と運動の高次化発達ステージの全体像と4層の節目

横田千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達支援における意図的かかわり―環境・教材・人・ことば

池畑美恵子(淑徳大学)

自閉症児・者と地域での生活―父親としての視点を含めて

大屋 滋(NPO法人あおぞら理事長/千葉県自閉症協会会長/旭中央病院脳神経外科主任部長)

2021年10月2日(土)<オンライン開催>

実態把握の視点と方法-チェックリスト整理をふまえて

池畑美恵子(淑徳大学)

発達のヨコへの拡がりを捉える視点 臨床事例の振り返りから

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

特別支援学校の教員であった私が、子どもと関わりながら考えてきたこと、工夫してきたこと

後藤真吾(びわこ学院大学)

子どもたちの<深い学び>を支える視点―感覚と運動の高次化理論の立場から―

池畑美恵子(淑徳大学)

わかる・できることの提供と体験世界への共感―幼児、学齢、成人期の支援から―

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

不器用な子どもたちへの感覚運動指導

中尾繁樹(関西国際大学)

初期段階の子どもの発達理解と育ちの足場

池畑美恵子(淑徳大学)

感覚と運動の高次化理論から見えてきたもの-重度肢体不自由教育の現場から-

夏目 奈保子(静岡県立掛川特別支援学校)

発達障害の基礎と最近の動向

小林 繁一(静岡県立子ども病院 発達小児科)

ことばの坂を上る-Ⅲ層 象徴化の世界の拡がり

池畑美恵子(淑徳大学)

"落ち着きのなさ"の背景理解と支援-年長男児の療育経過から-

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

療育事例の解説とⅢ層の中核テーマの整理

池畑美恵子(淑徳大学)

行動問題!クラスワイドな支援から個別支援へ

関戸英紀(横浜国立大学)

発達の領域と質的転換点のおさえを中心に

池畑美恵子(淑徳大学)

初期段階の重症児の実態把握と支援-自己身体像を整え外界に向かう基礎作り-

秋江 直子(東京都立墨東特別支援学校)

障がい児保育・教育の考え方を学ぶ

佐藤 曉(岡山大学)

前言語段階での教材を介したかかわりと表出手段の広がり

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

自閉症幼児の情緒的揺れの理解と支援-3年間の実践から-

横田千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

療育事例の解説とⅡ層の中核テーマの整理

池畑美恵子(淑徳大学)

障害の重い子どもの支援

坂口しおり(東京都立八王子東特別支援学校)

発達ステージの見方と実践展開の工夫

池畑美恵子(淑徳大学)

実態把握と支援仮説を見直した中学部の事例-Ⅱ層の基礎に焦点を当てて-

磯野 浩士(奈良県立二階堂養護学校)

重症児における能動的音楽療法-随意運動獲得のための実践から-

下川 英子(埼玉療育園)

初期段階の子どものわかる世界とその拡がり-Ⅱ水準からⅢ水準への支援-

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

ASD児の10年間の臨床経過から-自己表現を支えて-

冨澤 佳代子(湘南メンタルクリニック)

身体を窓口にした子どもの理解と発達支援

香野 毅(静岡大学)

個別アプローチの位置づけと展開

池畑美恵子(淑徳大学)

学習を足がかりにしたコミュニケーション支援-肢体不自由児のかな文字指導の工夫から-

富田 直(埼玉県立越谷特別支援学校)

子どもの発達と活動療法

松井 紀和(日本臨床心理研究所)

自己像の確立をめざして-言語表現と概念の広がりを模索した中学部での実践-

石井 洋介(鳥取県立白兎養護学校)

集団アプローチの位置づけと展開

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

ASD児の10年間の追跡調査からみえる「自己理解」の大切さと可能性

木谷 秀勝(山口大学)

4層8ステージの概要と新たな臨床的理解

池畑美恵子(淑徳大学)

教材学習での共有感をつかみにくい事例へのアプローチ-発達の飛び越えとアンバランスに目を向けて-

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・子育て~子どもたちの「言葉にならない言葉」を受け止める~

田中 真介(京都大学国際高等教育院)

激しい自傷、他傷行為を教材を使った学習で乗り越えていったKくん

辰巳 南薫子(元奈良県立二階堂養護学校)

自己像を支える発達臨床-青年期の事例の生きにくさ視野に入れて-

冨澤 佳代子(湘南メンタルクリニック・淑徳大学)

発達支援と教材教具-二次的障害の予防的観点も含めて-

立松 英子(東京福祉大学)

セミナー会場

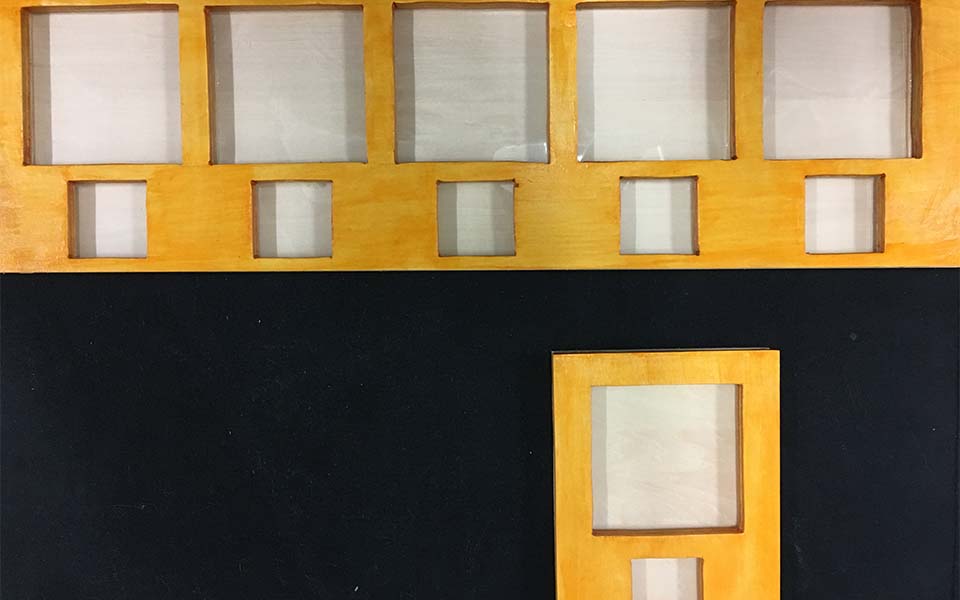

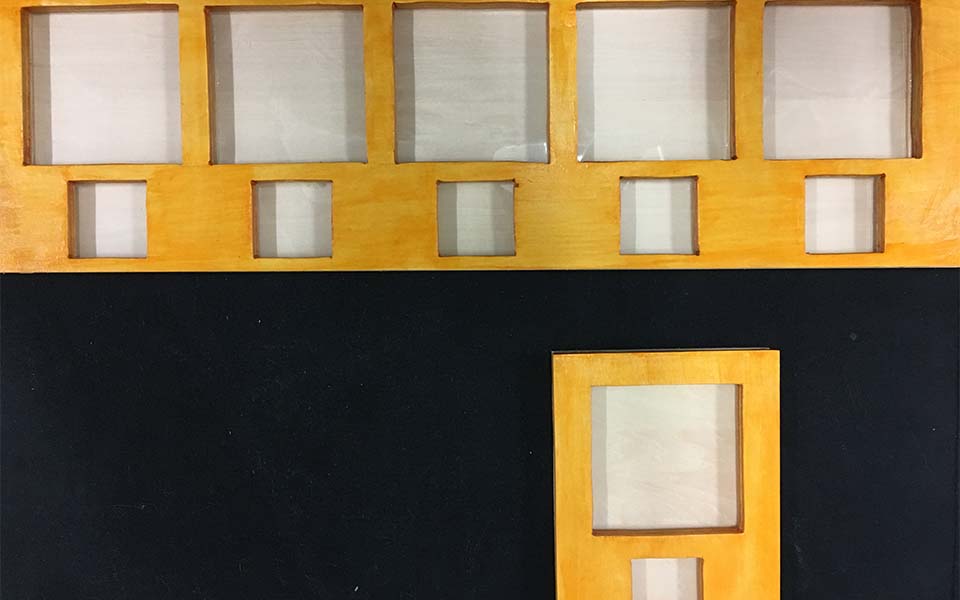

セミナー会場

教材展示

教材展示

40回記念大会として懇親会を開催しました

40回記念大会として懇親会を開催しました

0歳から6歳の認知発達と概念形成-タテの発達・ヨコの発達・学習環境と学びの能動性・身体性-

佐島 毅(筑波大学准教授)

Ⅳ層 概念化水準に向かう過程での自己像の育ちと協同遊び

川口 真理子(淑徳大学発達臨床研究センター)

集団療育の試行錯誤とプログラムの見直し-母子グループでの一年間の経過から-

湯本 ゆかり・長洞 萌美(三郷市しいのみ学園)

主体的な活動参加を目指した集団での授業づくり-小学部<朝の会>での取組み-

横田 哲弥(千葉県立市川特別支援学校)

集団アプローチにおける子ども理解-かかわりの整理からみえてくるもの-

池畑 美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

<発達>は私たちの暮らしを豊かにするのか?-<発達、発達>という時代のなかの発達臨床-

浜田 寿美男 (奈良女子大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授)

自閉症幼児の外界志向性と行動による対話-4年間の療育を通して-

恩田 智史 (淑徳大学発達臨床研究センター)

高等部自閉症児 自傷行為の《理由(わけ)》の理解に基づいた指導-感覚鈍麻との関連から-

早川 淳子 (市川市教育委員会)

インクルーシブ教育システムにおける特別支援教育の未来-教育的ニーズへの対応と発達的視点の重要性-

下山 直人 (筑波大学附属久里浜特別支援学校)

教材データベースを授業づくりに生かしていくために-効果的活用方法についてのケース報告-

高橋 浩 (奈良養護学校)

子どもの拒否から考える発達臨床

川口 真理子 (淑徳大学発達臨床研究センター)

コミュニケーションの力を引き出す創造的音楽療法

益山 ゆき

聴覚優位傾向のある自閉症幼児の心理的、身体的中心軸の形成

池畑美恵子・亀井公枝(淑徳大学発達臨床研究センター)

「発達の気になる」こどもたちの心理臨床的支援-合気道を中心としたアプローチの開発-

新藤 紀子(社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会)

発達の中で見る発達障害

滝川 一廣(学習院大学)

アセスメントチェックリスト-肢体不自由特別支援学校での取り組み-

高橋 浩(奈良県立奈良養護学校)

淑徳大学発達臨床研究センターの理論と実践「模倣を育てる発達臨床」

石井みや子・池畑美恵子・川口真理子

発達とことば

小山 正(神戸学院大学)

ステージⅤ:対応知覚水準の質的な充実を大切にした自閉症児の発達支援

池畑 美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達障害と家族支援

中田 洋二郎(立正大学)

個に応じた授業作りを目指した小学部6年の取り組み-教育実践に指導技法や先行実践をいかに取り込むか-

加来 慎也(茨城県立美浦養護学校)

触覚探索による外界へ向かう姿勢の変容を追って-個別場面でのかかわりを中心に-

新井 紀(千葉県立松戸特別支援学校)

初期段階の子どものコミュニケーション手段の導入と工夫

石井みや子・池畑美恵子・川口真理子

障がいのある子どもの<ことば・文字・数>の基礎学習と指導法

進 一鷹(元・熊本大学教授)

第50回発達臨床研修セミナー

2025年8月2日、3日 <対面・オンライン同時開催>感覚と運動の高次化理論の基本的視点

池畑 美恵子(淑徳大学)

初期段階の基盤を育てる教材教具と事例

富田 直(埼玉県立越谷特別支援学校)

発達臨床研究センターでの学びを振り返って

~知的障がい特別支援学校の教諭として、管理職として

子どもの発達をどのように考えてきたか~

業天 誉久(北海道東川養護学校)

概念化の世界の発達理解―読み書き・表現の窓を広げる―

池畑 美恵子(淑徳大学)

学習活動におけるかかわりの整理

―教材やかかわりのステップの考え方―

冨澤 佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

自発性を促す音・音楽による発達支援

𡈽野 研治(平成音楽大学 客員教授)

第49回発達臨床研修セミナー

2024年8月3日、4日 <対面・オンライン同時開催>

感覚と運動の高次化理論の成り立ちと基礎

池畑 美恵子(淑徳大学)

高等部3年 Fくんの情緒の安定に向けた取り組み

山田 真太郎(鳥取県立米子養護学校)

象徴化から概念化への道筋―個別とグループの展開―

冨澤 佳代子・横田 千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達臨床における全体性の視点―子どもの実態を厚く捉える―

池畑 美恵子(淑徳大学)

発達過程から捉える重度重複障害児の今ある姿

―「子供が主役」を目指した学習活動の事例―

金子 栄生(筑波大学付属桐が丘特別支援学校)

生活によりそう支援の技術とこころ

~動作法を転回してみえてきたこと~

香野 毅(静岡大学)

第48回発達臨床研修セミナー

2023年8月5日、6日 <対面・オンライン同時開催>

3つの主要ポイントからみたⅡ層・Ⅲ層の発達理解―認知と他者性、自己調節性―

池畑美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達的視点を踏まえた特別支援学校小学部の授業展開

―子どもたちが感じて学ぶ「図画工作」を目指して―

今井佐和子(東京都立墨田特別支援学校)

知的障害のある子が伸びる指導の構造―なぜ伸びないの?を解決するために―

田中 克人(広島文化学園大学)

ことばと表現、数量と操作を育てる学習活動

冨澤佳代子・横田千賀子・池畑美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

心を支え、心を育み、学びを生み出す発達支援

―子育ての文脈の中で感覚と運動の高次化理論を考える―

高橋 浩(関西発達臨床研究所/一般社団法人大和伸進会児童発達支援きんぎょ)

自閉症のある人の関係発達―ももちゃんと薫さんの25年―

山崎 徳子(常磐会学園大学)

第47回発達臨床研修セミナー

2022年8月6日、7日 <対面・オンライン同時開催>子どもを理解する眼・発達を整理する視点

池畑美恵子(淑徳大学)

文字・数の学習に至る過程と文字学習の導入-知的に重度の子どもとのかかわりから-

川間 弘子(認定NPO法人 やまぐち発達臨床支援センター)

音・音楽の特性から見た子ども理解と実践の広がり-感覚と運動の高次化理論の見方を取り入れて-

山本久美子((社)日本臨床心理研究所 山梨音楽療法研究会)

子どもの育ちの歩調に合わせる

田中 哲(子どもの虐待防止センター理事・子どもと家族のメンタルクリニック やまねこ院長)

第46回 発達臨床研修セミナー:夏・秋2回開催

2021年8月7日(土)<オンライン開催>感覚と運動の高次化発達ステージの全体像と4層の節目

横田千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達支援における意図的かかわり―環境・教材・人・ことば

池畑美恵子(淑徳大学)

自閉症児・者と地域での生活―父親としての視点を含めて

大屋 滋(NPO法人あおぞら理事長/千葉県自閉症協会会長/旭中央病院脳神経外科主任部長)

2021年10月2日(土)<オンライン開催>

実態把握の視点と方法-チェックリスト整理をふまえて

池畑美恵子(淑徳大学)

発達のヨコへの拡がりを捉える視点 臨床事例の振り返りから

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

特別支援学校の教員であった私が、子どもと関わりながら考えてきたこと、工夫してきたこと

後藤真吾(びわこ学院大学)

第45回発達臨床研修セミナー

2020年10月3日<オンライン開催>子どもたちの<深い学び>を支える視点―感覚と運動の高次化理論の立場から―

池畑美恵子(淑徳大学)

わかる・できることの提供と体験世界への共感―幼児、学齢、成人期の支援から―

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

不器用な子どもたちへの感覚運動指導

中尾繁樹(関西国際大学)

第44回発達臨床研修セミナー

2019年8月3日、4日初期段階の子どもの発達理解と育ちの足場

池畑美恵子(淑徳大学)

感覚と運動の高次化理論から見えてきたもの-重度肢体不自由教育の現場から-

夏目 奈保子(静岡県立掛川特別支援学校)

発達障害の基礎と最近の動向

小林 繁一(静岡県立子ども病院 発達小児科)

ことばの坂を上る-Ⅲ層 象徴化の世界の拡がり

池畑美恵子(淑徳大学)

"落ち着きのなさ"の背景理解と支援-年長男児の療育経過から-

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

療育事例の解説とⅢ層の中核テーマの整理

池畑美恵子(淑徳大学)

行動問題!クラスワイドな支援から個別支援へ

関戸英紀(横浜国立大学)

第43回発達臨床研修セミナー

2018年8月4日、5日発達の領域と質的転換点のおさえを中心に

池畑美恵子(淑徳大学)

初期段階の重症児の実態把握と支援-自己身体像を整え外界に向かう基礎作り-

秋江 直子(東京都立墨東特別支援学校)

障がい児保育・教育の考え方を学ぶ

佐藤 曉(岡山大学)

前言語段階での教材を介したかかわりと表出手段の広がり

冨澤佳代子(淑徳大学発達臨床研究センター)

自閉症幼児の情緒的揺れの理解と支援-3年間の実践から-

横田千賀子(淑徳大学発達臨床研究センター)

療育事例の解説とⅡ層の中核テーマの整理

池畑美恵子(淑徳大学)

障害の重い子どもの支援

坂口しおり(東京都立八王子東特別支援学校)

第42回発達臨床研修セミナー

2017年8月5日、6日発達ステージの見方と実践展開の工夫

池畑美恵子(淑徳大学)

実態把握と支援仮説を見直した中学部の事例-Ⅱ層の基礎に焦点を当てて-

磯野 浩士(奈良県立二階堂養護学校)

重症児における能動的音楽療法-随意運動獲得のための実践から-

下川 英子(埼玉療育園)

初期段階の子どものわかる世界とその拡がり-Ⅱ水準からⅢ水準への支援-

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

ASD児の10年間の臨床経過から-自己表現を支えて-

冨澤 佳代子(湘南メンタルクリニック)

身体を窓口にした子どもの理解と発達支援

香野 毅(静岡大学)

第41回発達臨床研修セミナー

2016年8月6日、7日個別アプローチの位置づけと展開

池畑美恵子(淑徳大学)

学習を足がかりにしたコミュニケーション支援-肢体不自由児のかな文字指導の工夫から-

富田 直(埼玉県立越谷特別支援学校)

子どもの発達と活動療法

松井 紀和(日本臨床心理研究所)

自己像の確立をめざして-言語表現と概念の広がりを模索した中学部での実践-

石井 洋介(鳥取県立白兎養護学校)

集団アプローチの位置づけと展開

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

ASD児の10年間の追跡調査からみえる「自己理解」の大切さと可能性

木谷 秀勝(山口大学)

第40回発達臨床研修セミナー

2015年8月1日、2日4層8ステージの概要と新たな臨床的理解

池畑美恵子(淑徳大学)

教材学習での共有感をつかみにくい事例へのアプローチ-発達の飛び越えとアンバランスに目を向けて-

長洞 萌美(淑徳大学発達臨床研究センター)

乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・子育て~子どもたちの「言葉にならない言葉」を受け止める~

田中 真介(京都大学国際高等教育院)

激しい自傷、他傷行為を教材を使った学習で乗り越えていったKくん

辰巳 南薫子(元奈良県立二階堂養護学校)

自己像を支える発達臨床-青年期の事例の生きにくさ視野に入れて-

冨澤 佳代子(湘南メンタルクリニック・淑徳大学)

発達支援と教材教具-二次的障害の予防的観点も含めて-

立松 英子(東京福祉大学)

セミナー会場

セミナー会場 教材展示

教材展示 40回記念大会として懇親会を開催しました

40回記念大会として懇親会を開催しました第39回発達臨床研修セミナー

2015年8月1日、2日0歳から6歳の認知発達と概念形成-タテの発達・ヨコの発達・学習環境と学びの能動性・身体性-

佐島 毅(筑波大学准教授)

Ⅳ層 概念化水準に向かう過程での自己像の育ちと協同遊び

川口 真理子(淑徳大学発達臨床研究センター)

集団療育の試行錯誤とプログラムの見直し-母子グループでの一年間の経過から-

湯本 ゆかり・長洞 萌美(三郷市しいのみ学園)

主体的な活動参加を目指した集団での授業づくり-小学部<朝の会>での取組み-

横田 哲弥(千葉県立市川特別支援学校)

集団アプローチにおける子ども理解-かかわりの整理からみえてくるもの-

池畑 美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

<発達>は私たちの暮らしを豊かにするのか?-<発達、発達>という時代のなかの発達臨床-

浜田 寿美男 (奈良女子大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授)

第38回発達臨床研修セミナー

2014年8月2日、3日自閉症幼児の外界志向性と行動による対話-4年間の療育を通して-

恩田 智史 (淑徳大学発達臨床研究センター)

高等部自閉症児 自傷行為の《理由(わけ)》の理解に基づいた指導-感覚鈍麻との関連から-

早川 淳子 (市川市教育委員会)

インクルーシブ教育システムにおける特別支援教育の未来-教育的ニーズへの対応と発達的視点の重要性-

下山 直人 (筑波大学附属久里浜特別支援学校)

教材データベースを授業づくりに生かしていくために-効果的活用方法についてのケース報告-

高橋 浩 (奈良養護学校)

子どもの拒否から考える発達臨床

川口 真理子 (淑徳大学発達臨床研究センター)

コミュニケーションの力を引き出す創造的音楽療法

益山 ゆき

第37回発達臨床研修セミナー

2013年8月3日、4日聴覚優位傾向のある自閉症幼児の心理的、身体的中心軸の形成

池畑美恵子・亀井公枝(淑徳大学発達臨床研究センター)

「発達の気になる」こどもたちの心理臨床的支援-合気道を中心としたアプローチの開発-

新藤 紀子(社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会)

発達の中で見る発達障害

滝川 一廣(学習院大学)

アセスメントチェックリスト-肢体不自由特別支援学校での取り組み-

高橋 浩(奈良県立奈良養護学校)

淑徳大学発達臨床研究センターの理論と実践「模倣を育てる発達臨床」

石井みや子・池畑美恵子・川口真理子

発達とことば

小山 正(神戸学院大学)

第36回発達臨床研修セミナー

2012年8月4日、5日ステージⅤ:対応知覚水準の質的な充実を大切にした自閉症児の発達支援

池畑 美恵子(淑徳大学発達臨床研究センター)

発達障害と家族支援

中田 洋二郎(立正大学)

個に応じた授業作りを目指した小学部6年の取り組み-教育実践に指導技法や先行実践をいかに取り込むか-

加来 慎也(茨城県立美浦養護学校)

触覚探索による外界へ向かう姿勢の変容を追って-個別場面でのかかわりを中心に-

新井 紀(千葉県立松戸特別支援学校)

初期段階の子どものコミュニケーション手段の導入と工夫

石井みや子・池畑美恵子・川口真理子

障がいのある子どもの<ことば・文字・数>の基礎学習と指導法

進 一鷹(元・熊本大学教授)

感覚と運動の高次化セミナー

過去の感覚と運動の高次化セミナー内容は以下のとおりです。

第Ⅰ講 発達初期段階の臨床展開-学習を介して接点を探る

池畑美恵子

第Ⅱ講 ことばによる表現と調整を主訴とした幼児の2年間の療育支援

西野しおり

第Ⅲ講 感覚と運動の高次化チェックリストを活用した発達評価

冨澤佳代子

第Ⅳ講 VTR検討:映像を用いた場面分析の視点と方法

第Ⅰ講 発達臨床におけるビギナーの成長と悩み

療育者のステップアップに向けた視点の整理

平塚茜・池畑美恵子

第Ⅱ講 映像による教授法のポイント

冨澤佳代子

第Ⅲ講 事例報告:Ⅰ層の子どもの個別学習の展開~研修での学びの振り返りも含めて~

松井美仁奈・池畑美恵子

第Ⅳ講 ワークショップ:教材学習のロールプレイ講座

第Ⅰ講 感覚と運動の高次化理論にもとづく発達理解

池畑美恵子

第Ⅱ講 事例報告:Ⅰ層の発達理解 知覚運動水準の子どものとらえと学習活動

冨澤佳代子

第Ⅲ講 事例報告:Ⅱ層からⅢ層の発達理解 幼児期~学童期にかけての6年の支援から

菊地尚美

第Ⅳ講 ワークショップ 映像観察による発達評価、かかわり検討

第Ⅰ講 感覚と運動の高次化理論における実態把握の視点

冨澤佳代子

第Ⅱ講 Ⅰ層の発達理解 身体的共有を基盤に感覚と運動の調整を促した初期段階の事例

池畑美恵子

第Ⅲ講 Ⅱ層の発達理解 パターン的認知から行動調整力が芽生えた小学部児童の事例

早川淳子

第Ⅳ講 ワークショップ 映像観察による発達評価、ポイント解説

第Ⅰ講 感覚と運動の高次化チェックリストの実践的活用と課題

池畑美恵子

第Ⅱ講 1層、Ⅱ層の主要チェック項目と評価の実際

池畑美恵子

第Ⅲ講 Ⅲ層、Ⅳ層の主要チェック項目と評価の実際

冨澤佳代子

第Ⅳ講 チェックリスト改訂に向けた論点整理と質疑応答

池畑美恵子・冨澤佳代子

第Ⅰ講 発達臨床で求められる子ども理解の視点と複層性

池畑美恵子

第Ⅱ講 コミュニケーション手段の基礎固めと指導展開-身振りサインを中心に-

池畑美恵子・大隅小夜子

第Ⅲ講 事例報告:外界へのかかわりが見えにくい自閉症児の支援初期の実態把握と見立て

長洞萌美

第Ⅳ講 ワークショップ:かかわりと教授法の検討

菊地尚美・齊田ありさ

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化チェックリストの構造と主要項目の理解

池畑美恵子

第Ⅱ講 講演:チェックリストで捉えにくい水準・領域の補足的理解

池畑美恵子

第Ⅲ講 臨床事例報告

報告者 長洞萌美

第Ⅳ講 ワークショップ:臨床アセスメントの実際

横田千賀子・菊地尚美・齊田ありさ

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化におけるⅠ・Ⅱ層の捉えと支援

長洞萌美

第Ⅱ講 事例報告:Ⅱ層の子どものアセスメントと療育経過

報告者 池畑美恵子

第Ⅲ講 講演:感覚と運動の高次化におけるⅢ・Ⅳ層の捉えと支援

池畑美恵子

第Ⅳ講 事例報告:象徴化の世界へ向かった幼児のアセスメントと療育経過

報告者 横田千賀子

第Ⅴ講 講演:発達支援における教材・教具の役割と活用

菊地尚美・大隅小夜子

第Ⅵ講 ワークショプ:映像からよみとくセラピストのかかわり姿勢

池畑美恵子・長洞萌美・横田千賀子・菊地尚美・大隅小夜子・冨澤佳代子

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どものアセスメントと療育経過

報告者 冨澤 佳代子・青柳 卓

第Ⅲ講 講演:発達臨床における集団アプローチの実際と臨床訓練-セラピストの役割整理と効果的な動き方-

長洞 萌美

第Ⅳ講 事例報告:グループ場面で難しさを示した子どものアセスメントと療育経過

報告者 恩田 智史

第Ⅴ講 講演:感覚と運動の高次化理論における発達アセスメント

池畑 美恵子

第Ⅵ講 ワークショップ-VTR観察による発達評価-

池畑美恵子・菊地尚美・大隅小夜子

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援 Ⅰ・Ⅱ層を中心に

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:Ⅱ層Ⅳ水準 パターン知覚水準の自閉症児のアセスメントと療育経過

報告者 川口 真理子

第Ⅲ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援 Ⅲ・Ⅳ層を中心に

池畑 美恵子

第Ⅳ講 事例報告:境界域の発達障害児のアセスメントと療育経過

報告者 長洞 萌美

第Ⅴ講 講演:発達支援における教授法の検討-ビギナーセラピストの臨床訓練からVol.2-

池畑 美恵子

第Ⅵ講 ワークショップ ―教材を用いたかかわり場面での教授法の検討―

恩田 智史

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた認知・コミュニケーション支援

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どものアセスメントと療育経過

報告者 恩田 智史

スーパーヴァイザー:舩越 知行(目白大学人間学部人間福祉学科教授)

第Ⅲ講 実践報告:発達臨床の実際 ― 個別と集団アプローチの実際 ―

川口 真理子

第Ⅳ講 講演:発達支援における教授法の検討

― ビギナーセラピストの臨床訓練から ―

池畑 美恵子

第Ⅴ講 ワークショップ:かかわり方と教授法の検討

池畑 美恵子

第Ⅵ講 事例報告:軽度発達障害児のアセスメントと療育経過

報告者 關 千賀子

スーパーヴァイザー:小川 恵(淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科教授)

第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化理論からみた発達臨床報告者

長洞 萌美

第Ⅲ講 実践報告:集団療法の役割と実際の視点

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どもの療育事例報告

池畑 美恵子・川口 真理子・關 千賀子

第Ⅳ講 講演:感覚と運動の高次化から見た教材・教具論

石井 みや子

第Ⅴ講 ワークショップ:教材・教具の使い方

亀井 公枝・恩田 智史・上原 素子

第Ⅵ講 事例報告:軽度発達障害児の療育事例報告

報告者 池畑 美恵子

第15回 感覚と運動の高次化セミナー

2025年11月8日第Ⅰ講 発達初期段階の臨床展開-学習を介して接点を探る

池畑美恵子

第Ⅱ講 ことばによる表現と調整を主訴とした幼児の2年間の療育支援

西野しおり

第Ⅲ講 感覚と運動の高次化チェックリストを活用した発達評価

冨澤佳代子

第Ⅳ講 VTR検討:映像を用いた場面分析の視点と方法

第14回 感覚と運動の高次化セミナー

2024年11月9日第Ⅰ講 発達臨床におけるビギナーの成長と悩み

療育者のステップアップに向けた視点の整理

平塚茜・池畑美恵子

第Ⅱ講 映像による教授法のポイント

冨澤佳代子

第Ⅲ講 事例報告:Ⅰ層の子どもの個別学習の展開~研修での学びの振り返りも含めて~

松井美仁奈・池畑美恵子

第Ⅳ講 ワークショップ:教材学習のロールプレイ講座

第13回 感覚と運動の高次化セミナー

2023年11月11日第Ⅰ講 感覚と運動の高次化理論にもとづく発達理解

池畑美恵子

第Ⅱ講 事例報告:Ⅰ層の発達理解 知覚運動水準の子どものとらえと学習活動

冨澤佳代子

第Ⅲ講 事例報告:Ⅱ層からⅢ層の発達理解 幼児期~学童期にかけての6年の支援から

菊地尚美

第Ⅳ講 ワークショップ 映像観察による発達評価、かかわり検討

第12回 感覚と運動の高次化セミナー

2022年11月5日第Ⅰ講 感覚と運動の高次化理論における実態把握の視点

冨澤佳代子

第Ⅱ講 Ⅰ層の発達理解 身体的共有を基盤に感覚と運動の調整を促した初期段階の事例

池畑美恵子

第Ⅲ講 Ⅱ層の発達理解 パターン的認知から行動調整力が芽生えた小学部児童の事例

早川淳子

第Ⅳ講 ワークショップ 映像観察による発達評価、ポイント解説

第11回 感覚と運動の高次化セミナー

2019年11月30日第Ⅰ講 感覚と運動の高次化チェックリストの実践的活用と課題

池畑美恵子

第Ⅱ講 1層、Ⅱ層の主要チェック項目と評価の実際

池畑美恵子

第Ⅲ講 Ⅲ層、Ⅳ層の主要チェック項目と評価の実際

冨澤佳代子

第Ⅳ講 チェックリスト改訂に向けた論点整理と質疑応答

池畑美恵子・冨澤佳代子

第10回 感覚と運動の高次化セミナー

2018年11月10日第Ⅰ講 発達臨床で求められる子ども理解の視点と複層性

池畑美恵子

第Ⅱ講 コミュニケーション手段の基礎固めと指導展開-身振りサインを中心に-

池畑美恵子・大隅小夜子

第Ⅲ講 事例報告:外界へのかかわりが見えにくい自閉症児の支援初期の実態把握と見立て

長洞萌美

第Ⅳ講 ワークショップ:かかわりと教授法の検討

菊地尚美・齊田ありさ

第9回 感覚と運動の高次化セミナー

2017年11月18日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化チェックリストの構造と主要項目の理解

池畑美恵子

第Ⅱ講 講演:チェックリストで捉えにくい水準・領域の補足的理解

池畑美恵子

第Ⅲ講 臨床事例報告

報告者 長洞萌美

第Ⅳ講 ワークショップ:臨床アセスメントの実際

横田千賀子・菊地尚美・齊田ありさ

第8回 感覚と運動の高次化セミナー

2016年11月12日、13日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化におけるⅠ・Ⅱ層の捉えと支援

長洞萌美

第Ⅱ講 事例報告:Ⅱ層の子どものアセスメントと療育経過

報告者 池畑美恵子

第Ⅲ講 講演:感覚と運動の高次化におけるⅢ・Ⅳ層の捉えと支援

池畑美恵子

第Ⅳ講 事例報告:象徴化の世界へ向かった幼児のアセスメントと療育経過

報告者 横田千賀子

第Ⅴ講 講演:発達支援における教材・教具の役割と活用

菊地尚美・大隅小夜子

第Ⅵ講 ワークショプ:映像からよみとくセラピストのかかわり姿勢

池畑美恵子・長洞萌美・横田千賀子・菊地尚美・大隅小夜子・冨澤佳代子

第7回 感覚と運動の高次化セミナー

2015年11月7日、8日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どものアセスメントと療育経過

報告者 冨澤 佳代子・青柳 卓

第Ⅲ講 講演:発達臨床における集団アプローチの実際と臨床訓練-セラピストの役割整理と効果的な動き方-

長洞 萌美

第Ⅳ講 事例報告:グループ場面で難しさを示した子どものアセスメントと療育経過

報告者 恩田 智史

第Ⅴ講 講演:感覚と運動の高次化理論における発達アセスメント

池畑 美恵子

第Ⅵ講 ワークショップ-VTR観察による発達評価-

池畑美恵子・菊地尚美・大隅小夜子

第6回 感覚と運動の高次化セミナー

2014年11月15日、16日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援 Ⅰ・Ⅱ層を中心に

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:Ⅱ層Ⅳ水準 パターン知覚水準の自閉症児のアセスメントと療育経過

報告者 川口 真理子

第Ⅲ講 講演:感覚と運動の高次化からみた発達水準の捉えと支援 Ⅲ・Ⅳ層を中心に

池畑 美恵子

第Ⅳ講 事例報告:境界域の発達障害児のアセスメントと療育経過

報告者 長洞 萌美

第Ⅴ講 講演:発達支援における教授法の検討-ビギナーセラピストの臨床訓練からVol.2-

池畑 美恵子

第Ⅵ講 ワークショップ ―教材を用いたかかわり場面での教授法の検討―

恩田 智史

第5回 池袋セミナー

2012年11月17日、18日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化からみた認知・コミュニケーション支援

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どものアセスメントと療育経過

報告者 恩田 智史

スーパーヴァイザー:舩越 知行(目白大学人間学部人間福祉学科教授)

第Ⅲ講 実践報告:発達臨床の実際 ― 個別と集団アプローチの実際 ―

川口 真理子

第Ⅳ講 講演:発達支援における教授法の検討

― ビギナーセラピストの臨床訓練から ―

池畑 美恵子

第Ⅴ講 ワークショップ:かかわり方と教授法の検討

池畑 美恵子

第Ⅵ講 事例報告:軽度発達障害児のアセスメントと療育経過

報告者 關 千賀子

スーパーヴァイザー:小川 恵(淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科教授)

第4回 池袋セミナー

2011年11月19日、20日第Ⅰ講 講演:感覚と運動の高次化理論からみた発達臨床報告者

長洞 萌美

第Ⅲ講 実践報告:集団療法の役割と実際の視点

池畑 美恵子

第Ⅱ講 事例報告:初期段階の子どもの療育事例報告

池畑 美恵子・川口 真理子・關 千賀子

第Ⅳ講 講演:感覚と運動の高次化から見た教材・教具論

石井 みや子

第Ⅴ講 ワークショップ:教材・教具の使い方

亀井 公枝・恩田 智史・上原 素子

第Ⅵ講 事例報告:軽度発達障害児の療育事例報告

報告者 池畑 美恵子

教材教具実践講座

過去の教材・教具実践講座の内容は以下のとおりです。

第8回教材・教具実践講座

2025年8月20日、21日、22日

2024年8月20日、21日、22日

2022年8月23日、24日、25日、26日

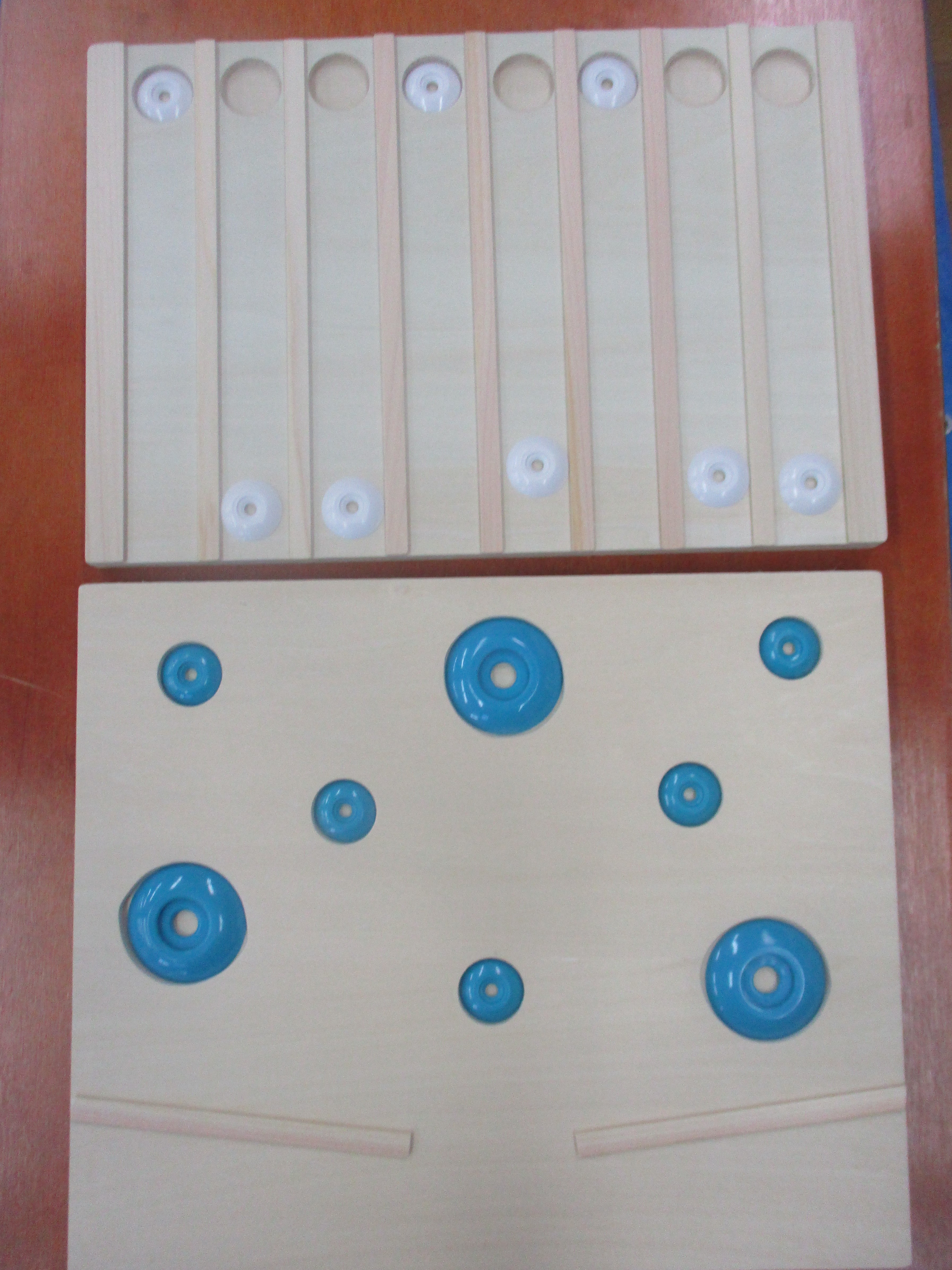

ボタン式振動おもちゃ

ボタン式振動おもちゃ

第8回教材・教具実践講座

2025年8月20日、21日、22日

- 制作教材:アクリル筒教材、サブアイテム(おぼん) 他

第7回教材・教具実践講座

2024年8月20日、21日、22日- 制作教材:トイクロスを使用した教材 他

第6回教材・教具実践講座

2023年8月23日、24日- 制作教材:ポイントベースを使用したスライディング教材 他

第5回教材・教具実践講座

2022年8月23日、24日、25日、26日- 制作教材:可変型学習枠 他

第4回教材・教具実践講座

2019年8月21日、22日- 製作教材:スイッチ教材

第3回教材・教具実践講座

2018年8月20日、21日、22日- 製作教材:スイッチキーボード

- 製作教材:言語学習つみき

- 製作教材:半球スライディング

第2回教材・教具実践講座

2017年8月22日、23日、24日- 講義:発達支援における教材・教具の活用

- 製作教材:言語学習つみき

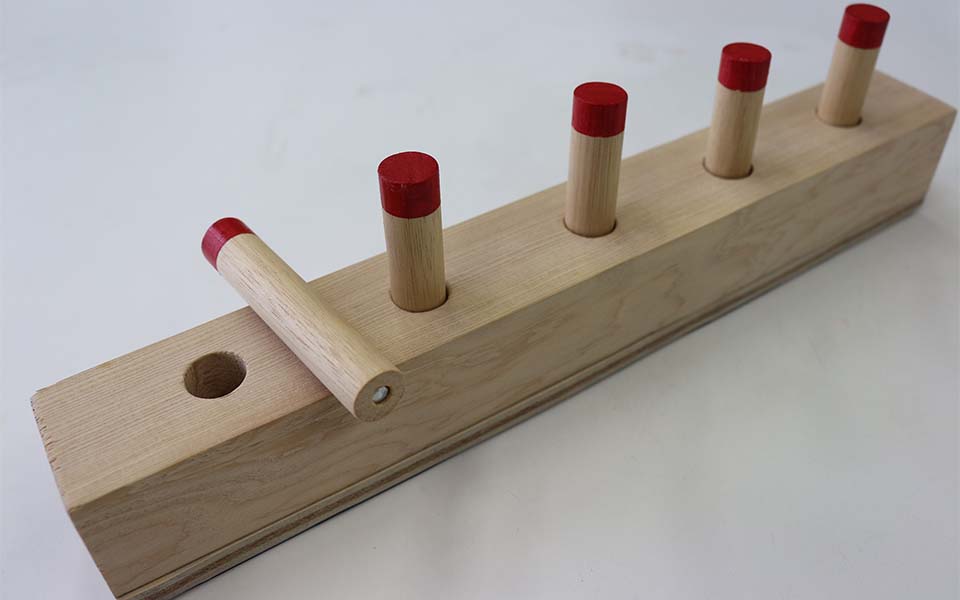

第1回教材・教具実践講座

2016年8月23日、24日、25日- 講義:感覚と運動の高次化理論における教材・教具開発と活用

- ステップ可変型棒さし

障がい児保育実践講座(障害児保育実践・事例報告会)

過去の障害児保育実践・事例報告会の内容は以下のとおりです。

行動上の問題を示した小学生への支援

~放課後等デイサービスでの取り組みから~

龍門宏樹(児童発達支援 放課後等デイサービス わくわくぎふと鎌取)

主体的な学びを促す教材の精選と環境設定

~生活単元学習における算数の視点を意識した授業づくり~

倉繁早織(鳥取県立米子養護学校)

2024年2月24日

うれしい!たのしい!大好き!をひきだす教材を通したCちゃんの3年間の育ち

藤原彩夏(大阪府立西淀川支援学校)

高等部3年Fくんの安定した生活へ向けての取り組み

山田真太郎(鳥取県立米子養護学校)

2023年2月18日

「今できていること」から様々な学びを深め生活に変化が出たAくん

深田竜一(奈良県立奈良養護学校)

改めて感じた安心感の大切さ

~人との信頼関係を深めることを目指した自立活動の指導~

山内章平(鳥取県立米子養護学校)

Ⅰ層 感覚運動水準の生徒の指導-終点が分かりやすい教材活用をめざして―

門脇勇太(鳥取県立倉吉養護学校)

教科等に合わせた指導「表現活動」の学習から

~協働の感動体験から、他者とともに生きる力をめざして~

永井弓子(鳥取県立米子養護学校)

文字の土台となる力の形成をめざした認知発達に合わせた指導について

~「感覚と運動の高次化発達診断評価法」の活用を通して~

金城理穂(沖縄県立美咲特別支援学校)

知的障害特別支援学校低学年の事例~情緒問題の背景理解と支援~

今井佐和子(東京都立品川特別支援学校)

小学部4年生の事例 ことばを獲得し、活用し始めるまでの経過を中心に

高橋浩(奈良県立奈良養護学校)

感覚と運動の高次化理論を活用した自立活動の指導

野口明紀(山陰発達と学びの研究会)

身体育ちは心育ち ~子どもの声なき声にそっと耳を傾けられる保育士を目指して~

谷野義斉(鳥取県日南町立にちなん保育園)・福岡裕(鳥取県日南町立石見保育園)

ちょっとした刺激で簡単に緊張が入ってしまう初期発達の子どもへの対応

深田竜一(奈良県立奈良養護学校)

子どもの発達保障って? -柔軟な心と身体の育成を通して-

谷野義斉・福岡裕(鳥取県日南町立にちなん保育園)

第8回 障害児保育・教育実践事例報告会

2025年2月22日行動上の問題を示した小学生への支援

~放課後等デイサービスでの取り組みから~

龍門宏樹(児童発達支援 放課後等デイサービス わくわくぎふと鎌取)

主体的な学びを促す教材の精選と環境設定

~生活単元学習における算数の視点を意識した授業づくり~

倉繁早織(鳥取県立米子養護学校)

第7回 障害児保育・教育実践事例報告会

2024年2月24日

うれしい!たのしい!大好き!をひきだす教材を通したCちゃんの3年間の育ち

藤原彩夏(大阪府立西淀川支援学校)

高等部3年Fくんの安定した生活へ向けての取り組み

山田真太郎(鳥取県立米子養護学校)

第6回 障害児保育・教育実践事例報告会

2023年2月18日

「今できていること」から様々な学びを深め生活に変化が出たAくん

深田竜一(奈良県立奈良養護学校)

改めて感じた安心感の大切さ

~人との信頼関係を深めることを目指した自立活動の指導~

山内章平(鳥取県立米子養護学校)

第5回 障害児保育・教育実践事例報告会

2022年2月26日Ⅰ層 感覚運動水準の生徒の指導-終点が分かりやすい教材活用をめざして―

門脇勇太(鳥取県立倉吉養護学校)

第4回 障害児保育・教育実践事例報告会

2019年11月2日教科等に合わせた指導「表現活動」の学習から

~協働の感動体験から、他者とともに生きる力をめざして~

永井弓子(鳥取県立米子養護学校)

文字の土台となる力の形成をめざした認知発達に合わせた指導について

~「感覚と運動の高次化発達診断評価法」の活用を通して~

金城理穂(沖縄県立美咲特別支援学校)

第3回 障害児保育・教育実践事例報告会

2019年3月2日知的障害特別支援学校低学年の事例~情緒問題の背景理解と支援~

今井佐和子(東京都立品川特別支援学校)

小学部4年生の事例 ことばを獲得し、活用し始めるまでの経過を中心に

高橋浩(奈良県立奈良養護学校)

感覚と運動の高次化理論を活用した自立活動の指導

野口明紀(山陰発達と学びの研究会)

第2回障害児保育・教育実践事例報告会

2018年2月10日身体育ちは心育ち ~子どもの声なき声にそっと耳を傾けられる保育士を目指して~

谷野義斉(鳥取県日南町立にちなん保育園)・福岡裕(鳥取県日南町立石見保育園)

ちょっとした刺激で簡単に緊張が入ってしまう初期発達の子どもへの対応

深田竜一(奈良県立奈良養護学校)

第1回障害児保育実践事例報告会

2017年2月18日子どもの発達保障って? -柔軟な心と身体の育成を通して-

谷野義斉・福岡裕(鳥取県日南町立にちなん保育園)