福島県の「富岡町3.11を語る会」の講話(2018年2月23日)

----------------------------------------------

こんにちは!歴史学科3年の及川叶惠です。

歴史学科2年~4年と遠藤先生の14人で、2月22・23日の被災地支援ボランティアに参加しました。

今回は23日の「富岡町3・11を語る会」のことについて、綴っていきたいと思います。

話していただいたのは、「3・11を語る会」の渡辺さんです。

震災前の富岡町は高齢者の割合が20%と比較的若者が多い町でした。

震災が起き、原子力発電所が爆発したことを受け、富岡町・川内村のおよそ5000人の住民の方が郡山市へ避難したそうです。

写真 1「富岡町3・11を語る会」の様子

私が最も印象に残った所は、原発の存在についてです。渡辺さんによると、現在は原発の爆発により、避難生活を強いられている人が多く存在しています。しかし、もし原発がなかったら町が限界集落だったかもしれないという面もあったそうです。

今回、富岡町についてのお話しを聞き、地域の方々が震災後どのように生活していたのか、現在の被災地の様子などを知ることができました。

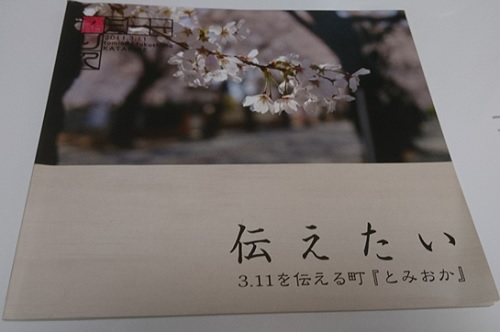

写真 2 富岡町についての資料

震災からもうすぐ7年になり、記憶が風化している人が多いと思います。講話を聞き、災害はいつやってくるか分からないことと、それにどう向き合っていけばいいのかを考えるようになりました。貴重なお話を聞くことができて、本当によかったです。

「富岡町3・11を語る会」のみなさん、ありがとうございました!

(歴史学科3年 及川叶惠)

写真 3 話していただいた渡辺さんとの写真

----------------------------------------------

皆さんこんにちは!人文学部歴史学科2年の菊池あかねです。

私たちは2月22日、23日に被災地支援ボランティアをしてきました。私は23日の「富岡町3・11を語る会」の講話について書きたいと思います。

講話を聞いて避難先で人々が協力して生活をしていたこと、多くの団体が支援活動を行っていたことがわかりました。メディアの情報だけではわからなかった人々の思いが知れました。

そして何年かかっても富岡町を再生させたいという思いが伝わってきました。私は東日本大震災の恐ろしさ、人々の行動を後世に伝えていかなくてはならないと思いました。

(歴史学科2年 菊池あかね)