4月からは、各公共施設に冊子が置かれる予定です。

3年生を対象に行われている就職活動支援講座では、グループ面接の練習が行われました。

緊張した本番さながらの空気の中で、模擬面接が進められました。

実際に体験してみて、さまざまな気づきがあったようです。この経験を実際の就職活動に活かしてほしいと思います。

教職課程を履修している学生にとって、学生生活最大のイベント。

それが教育実習です。

2020年1月22日に、教職課程を履修している4年次生による「教育実習報告会」を開催しました。

教育実習を終えて、教職課程の学びを終えるのではなく、自身の実習を振り返ることによって、

そこで修得した知識と経験を血肉化する試みです。

この報告会には、4年次生だけではなく、これから教育実習を行う予定の1~3年次生すべての学生が参加しました。

まずは実行委員長をつとめた墨井君の挨拶で開会。

当日は二部構成で、はじめに、実習を終えた4年次生が、「授業準備」や「課外活動」など、

それぞれが担当したパートごとに、実習の内容を報告。

これから教育実習を行う後輩学生に、教育実習に臨むまでにしておくべき事柄について、

熱心に説明していました。

後輩学生も、熱心にメモをとりながら、質問をする様子が見られました。

二部構成の後半では、実際に教育現場で教鞭をとる高校の先生による講演が行われました。

当日来学して下さったのは、茨城県つくば秀英高等学校の砂田益弘教諭と川又洋之教諭。

砂田先生からは、教育実習生としての心構えや、教育現場で進行している課題について、

わかりやすい事例を取りあげながら説明がありました。

教育現場に直結した講演内容だけに、参加した学生も通常の講義以上に真剣な様子で耳を傾けていました。

川又先生からは、高等学校の地理歴史科に関して、授業内容が大きく変化している実態についてお話がありました。

ベテランの域に達している教員でも、日々試行を重ね、学び続けている姿勢に、

これから教職を目指す学生も、気持ちを新たにしたようです。

教職課程を履修している4年次生は、卒業論文の執筆と並行して、この日のための準備を重ねてきました。

卒業式の日に、卒業証書と一緒に渡される教員免許状が、積み重ねてきた学びの集大成となるはずです。

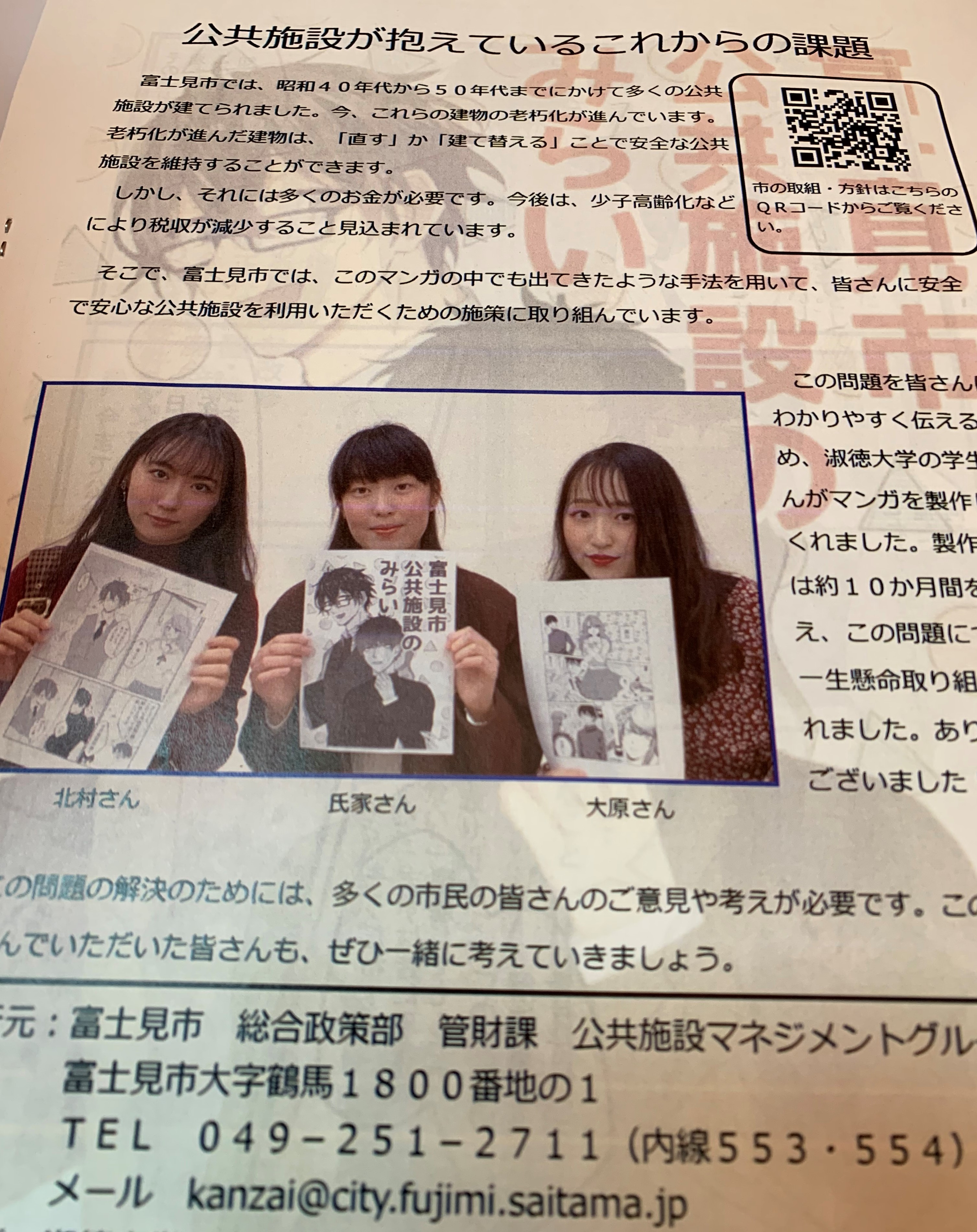

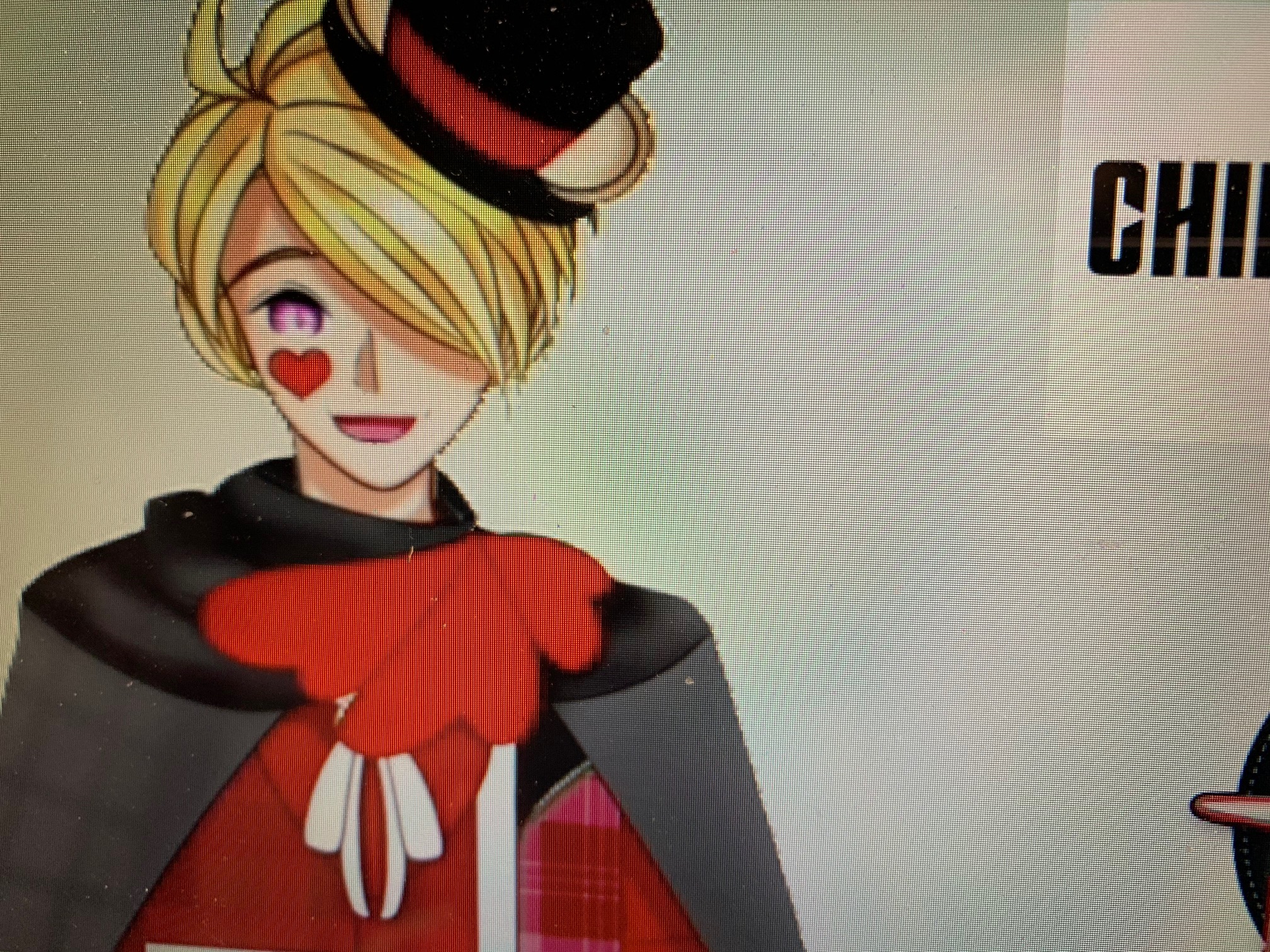

2月8日の千葉ジェッツの試合にて流される応援動画を表現学科の一年生石井くん、東くん、境くんが制作し、本日提出されました。

大学紹介動画を作画から始めたAクラス。作画、脚本、アフレコと進み、学祭では、バーチャルカフェとして来場者に楽しんでいただきました。

その経験を活かし、今回中心メンバーだった3人が制作した動画が完成しました。

シュクトクマから発想したキャラクターが千葉ジェッツを応援します。

2月8日には、5000人を超える人々を大いに沸かせてくれることでしょう。

こんにちは。表現学科の川島です。

1月中盤、淑徳大学は春休みへと突入しました。

長い春休みで、補講のある人たち以外は大学に来ないこの時期、1月の15日に自由参加で特別講義が開かれました。様々なテレビ業界を経験し、『C&R社』という会社のエージェントというテレビ局との橋渡しのような仕事をなさっている中島晃氏が「映像業界を通してこれからの未来を見通すという」内容で講義してくださいました。

正直なところ、僕は将来映像関係の仕事に関わる予定はなかったので、友人達の付き添いのような軽い気持ちで参加しました。

はじめは、中島晃氏の経験に基づいた映像業界についての貴重な裏話を聞かせていただきました。先に述べた通り僕は映像業界の仕事に携わる気はなかったので、「親戚のおじさんが面白い話があると言って聞かされる話」のような感覚で聞いていたのですが、これが中々、興味深い内容に加えて、中島氏のユニークな語りに思わず聞き入ってしまっていました。映像業界に興味のある人なら、ここが本編だったのでしょう。

しかし、僕の場合はここからが本編だったのです。

中島氏はテレビ業界の事をあらかた話し終えると、『プロフェッショナルになるためには』と題して、お話くださいました。「健康であること」や「何事も行動に起こす、知覚動考(とにかくうごこう)!」がプロフェッショナルになるための条件の一部だと仰いました。

僕はこれを聞いたとき、プロフェッショナルに限らず、これから社会に出た時、更に明日からの生きるための考え方になるんだと勝手に解釈し心に刻みました。

一見当たり前のことに見えても、これができていないことが多いという方が大半なんじゃないでしょうか?実際、この講義を受けて自分は再度気づかされました。

最初はあまり乗り気のなかった講義ではありましたが、自分に関係ないと言って敬遠するのはダメですね。そう強く思わされるくらい勉強になった1時間30分でした。

その後も、個人的な学生たちの質問に答えてくださる時間や、講義終了後に個人的に話を聞いてくださる機会、お時間を設けていただくなど、とても寛大な方でした。

改めて中島晃さん、この度は我が淑徳大学にお越しくださり、貴重なお話をありがとうございました。

1月21日、今年度の卒業研究発表会が行われました。

各ゼミから代表学生が登壇し、それぞれの研究について15分間プレゼンテーションをした後、来場者からの質問に答えました。

卒業予定の四年生はもちろん、三年生も出席し熱心にメモをとる姿が見られました。

歴史学科では、卒業要件として4年次生に卒業論文を課しています。

12月に卒業論文を提出し、1月20日の口頭試問を経て、同21日、卒業研究報告会が開催されました。

各ゼミから1名の代表者が、自身の研究内容を報告。

次年度に卒業論文を執筆予定の3年次生はもとより、1、2年次生も多数参加しました。

開会に先立って、遠藤ゆり子准教授の挨拶。

そののち、各報告者による卒業論文の内容紹介。

①伊奈 友瀬君「宇多天皇譲位後の政治的権威」(研究指導 鈴木准教授)

②岩田 芽依さん「中近世における秩父妙見信仰の展開」(研究指導 遠藤准教授)

③河﨑 直輝君「沖縄決戦 第三十二軍と沖縄県民」(研究指導 森田教授)

④齋藤 龍君「大銭から見る日本海交易の可能性」(研究指導 三宅教授)

⑤清水 昭広君「近世武家社会における賄賂と贈答儀礼」(研究指導 田中准教授)

⑥堀川 南海君「三国時代における孫呉の一族及び家臣団からみる滅亡の要因」(研究指導 村松教授)

各ゼミの代表者だけに、興味深い報告がつづきます。

最後に三宅歴史学科長からの講評。

これから卒業論文を執筆する学生に向けて、

「これが淑徳スタンダードである。このレベルを超える論文を執筆してください」との激励で会を締めくくりました。

4年次生にとっては、卒業式前最後の公式行事。

歴史学研究の集大成を残して、卒業式をむかえます。

2020年1月14日、本年度で本学を退職される歴史学科土井進教授の最終講義が行われました。

土井進教授は、歴史学科が設置された2014年4月に本学に着任され、同学科の教職課程を主に担当されてきました。

当日は在学生、教職員を中心に、卒業生も加わり、多くの参加者が最終講義を受講しました。

講義に先立って、歴史学科の三宅学科長から土井教授の紹介。

つづいて土井教授の最終講義が行われました。

タイトルは「大乗仏教哲学に脚跟を定めた人文学部における教員養成の実践的研究」。

大学時代の恩師との出会い、中学校の教員時代、信州大学教授としての教育研究活動にはじまり、

本学に着任されてからの6年間、どのような想いで教職課程を担当してきたのか、

熱心に講義を展開されていました。

質疑応答の時間では、在学生から「将来教職を目指す者として、どのような心構えが必要か」などの質問。

土井教授は、これまでの教員経験に照らして、熱のこもった回答をされていました。

その後は記念品の贈呈と最終講義受講者集合写真の撮影。

その後、会場をかえて、土井教授を囲む懇親会が開催されました。

星野学部長による乾盃の挨拶ののち、懇談がはじまり、

参会者は、土井教授との写真撮影や会話に花を咲かせていました。

歴史学科の教職課程の礎を築かれた土井進教授に心からの感謝を申し上げます。

今年度最後のゼミは、時間を延長して、開講されました。

そして、なんと卒業研究論文を提出した四年生の先輩たち、そして、卒業生の先輩がゲストスピーカーとして、参加してくれました。

先輩たちは、自身の卒業研究について、プレゼンしてくれたり、就活についてアドバイスしてくれたり、、、自身の就活のにがい体験やエントリーシートの開示など、そんなことまでしてくれていいの?と、思うほどでした。

朝早くから集まり後輩たちのためにお話してくれた先輩たちに感謝せずにはいられません。

来年は、現三年生が先輩のように後輩のために話してくれることでしょう。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

令和最初の初日の出をご覧になった方も多いのではないでしょうか?

初詣では、毎年恒例おみくじを、、、

今年も大吉!良い年になりそうです。

2020年も皆様にとって良いお年でありますように。

人文学部歴史学科2年の鳥谷舞奈です。今回私達は「歴史調査実習Ⅱ」のフィールドワークにおいて、新宿へ行ってきました。

11月8日(金)

最初に行った場所は、「新宿歴史博物館」です。この博物館では、学芸員の方に新宿の歴史についてご説明していただきました。

私達は、内藤新宿についてを中心に学びました。

新宿は昔、内藤家の下屋敷があったことから「内藤新宿」と呼ばれていました。その後、新宿駅ができたことで、現在の通り「新宿」と呼ばれるようになりました。

また新宿は昔、宿場町でした。主に遊興の場として栄えていました。1718年に一度、幕府からの命により廃駅になるも、1772年には再び栄えていきました。

この博物館では、内藤新宿の宿場町を再現した模型を見ることができました。それ以外にも、旧石器時代から昭和・戦後までの様々な展示がありました。

私達は新宿の歴史について知らないことが多く、学芸員の方から多くのことを学べました。新宿という場所について、改めて知る良い機会となりました。

興味のある方は、実際に行ってみて下さい。

2番目に行った先は、「於岩稲荷田宮神社」です。ここは怪談で有名な「四谷怪談」のお岩さんのゆかりの神社です。

ここでは、お岩という女性を祀っています。ご利益は、福を招く・商売繁盛などがあります。

なぜ四谷怪談の題材にされたのかというと、歌舞伎が関係しています。江戸時代後期、歌舞伎の作者が於岩稲荷を題材に歌舞伎を行おうと考えました。

その際、お岩という名前だけを借りたそうです。そこから、四谷怪談は人気となっていきました。

四谷怪談に興味のある方やそうでない方にもおすすめの場所です。新宿に行く機会がありましたら、寄ってみて下さい。

最後に行った先は、「四谷須賀神社」です。この神社は、映画『君の名は。』の聖地でもあります。

この神社は、四谷の総鎮守です。敷地内には、三十六歌仙の肖像画がありました。三十六歌仙とは、36人の代表的な歌人のことです。

柿本人麻呂や紀貫之などの人物がいます。また、私達が行った際には酉の市が行われおり、参拝客が多くいました。

先ほど書いたように、ここは映画『君の名は。』の聖地となっている場所です。この神社の階段が映画で使われた場所だそうです。

以上のように、1日目は新宿歴史博物館・於岩稲荷田宮神社・四谷須賀神社の3か所へ行きました。どの場所も初めて行く場所であり、楽しみながら行くことができました。

11月15日(金)

2日目は歴史学科2年の松久聖が担当します。私は新宿の熊野神社と淀橋について書いていこうと思います。

今回熊野神社に正式参拝という形で熊野神社に伺いました。正式参拝と言うのは初めての体験で祭祀の方から中野長者伝説のお話を伺い、御神酒を頂いたりととても貴重な体験をさせて頂くことが出来ました。

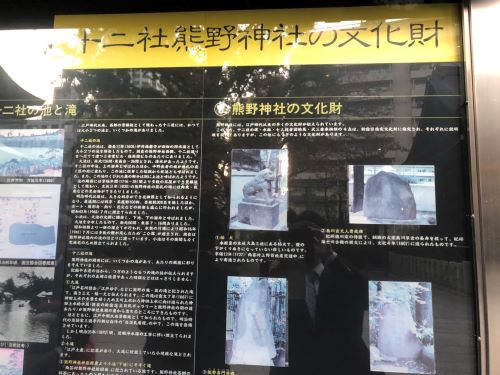

さて、まずは熊野神社について書いていきます。

十二社熊野神社は室町時代の応永年間に中野長者と呼ばれ鈴木九郎が故郷である紀州の熊野三山より十二所権現をうつし祀ったものとされています。櫛御気野大神・伊邪那美大神が祭神とされています。

次に中野長者伝説についてです。この鈴木家は、紀州藤代で熊野三山の祠官を務める家柄でありました。

しかし源義経に従ったことで中野の住むようになったとされています。

この時、九郎は総州葛西に馬を売りに行き、この馬が高値で売れたため、仏様の功徳と感謝して、得たお金は全て浅草観音に奉納しました。

家に帰ると黄金に満ち、そこから九郎は「中野長者」と呼ばれるまでになりました。

しかし金銀を財宝を隠そうと人を使って運ばせ際に邪念が生じ手伝ってくれた人達を「淀橋」で亡きものにして行きました。

そして九郎に罰があたります。これが中野長者伝説の大まかな内容です。興味がある方は中野長者伝説と調べてください!

この話を聞いて思ったことはやはり最初はどんなにいい人でも富や権力を持ったら変わってしまうのだと言うことを感じました。

正式参拝の後、神職の方から文化財についてお話をして頂きました。

熊野神社には新宿区指定史跡である十二社の碑や新宿区指定有形文化財の七人役者図絵馬、式三番奉納額他にも沢山の文化財を見させていただくことが出来ました。

また個人的に気になった話は熊野神社には八咫烏が描かれているとされています。八咫烏と言えばサッカーを思い浮かべる人も居るのではないでしょうか。

その事もあり、なでしこジャパンがW杯前に参拝し優勝したとされています。私自身サッカーをやっていた事もありとても気になりました(笑)

このように魅力たっぷりの新宿熊野神社はアクセスも新宿中央公園の中にあります。

とても行きやすい場所なので是非行ってみてはいかがでしょうか?

次に淀橋です。淀橋と聞くとヨドバシカメラを思い浮かべますよね?(笑)

そーなんです!ここの近くで出来たカメラ屋さんだからヨドバシカメラと言う名前になったとされています!

淀橋と言う名前になった由来としては先程お話した中野長者伝説と関わりがあります。

鈴木九郎が淀橋から人を投げて殺した事から「姿見ず橋」と呼ばれるようになりました。

その話を聞いた徳川家光は不吉な話で良くないとし、景色が淀川を思い出させるとして淀橋になったとされています。

数少ない淀橋の名を残す場所だと考えると、感慨深いです。

淀橋は熊野神社からも徒歩で10分ほどなので是非訪れて欲しいです!