本センターでは、安全対策を含む危機管理体制を整えたうえで、コロナ禍の学生の不自由や不安を少しでも緩和できるように様々な活動の展開検討を行っていきます。

引き続き皆さまも体調に十分留意され、よりよい新しい日常を得ることができますように願っております。

本センターでは、安全対策を含む危機管理体制を整えたうえで、コロナ禍の学生の不自由や不安を少しでも緩和できるように様々な活動の展開検討を行っていきます。

引き続き皆さまも体調に十分留意され、よりよい新しい日常を得ることができますように願っております。

宮城県石巻市立雄勝中学校の生徒たちの学習支援を目的とし、被災の現実と復興の人々の現状にふれて、「利他共生」や「私たちに何ができるか」を体験的に学ぶプログラムです。

今年で第9回目となり、7月31日から8月2日の2泊3日の行程で、総合福祉学部、人文学部の学生7名の学生が参加しました。

参加学生の感想

被災の現実と復興の現状を学び、雄勝中学校のみんなとの学習支援や、雄勝の自然の豊かさ、人情ある温かい人たちとの関わりのすべてが、私にとって最高の思い出となった。二泊三日という短い間だったのにも関わらず、こんなにも濃い体験ができたのだから、これを今後絶対に何かに活かしていきたい。

学年、学科はバラバラだったけれど協力し合うことができた。改めて人との繋がりというものの大切さを知ることができた。震災の出来事は、風化させてはならない。そのことをこれからの人たちに伝えたくてはならないという使命を感じた。

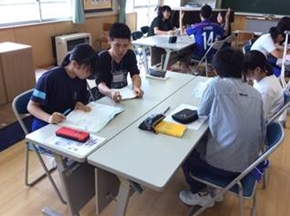

第8回学習支援ボランティアを宮城県石巻市立雄勝中学校にて、7月31日~8月3日の3泊4日で実施しました。千葉キャンパスから2名、東京キャンパスから1名が参加しました。 東日本大震災発生当時、淑徳大学の卒業生が中学校の校長先生を務めていたことがきっかけで始まった学習支援ボランティアですが、今年も高校受験を控えた中学3年生を中心に受験対策の学習支援をしました。学生自ら作成した学習プリントを使ったり、中学生からの質問に答えたりと慣れないことに戸惑いもありましたが、ワークショップ(振り返り)で総合福祉学部・山口光治先生からアドバイスを頂いたことで、4日間を通して成長した姿を見せてくれました。

雄勝中学校の先生からは、「日常生活のなかで大学生と触れ合える機会が少ないため、キャリア教育という面でも交流させていただけるのはありがたい」とのお言葉をいただきました。

雄勝中学校での学習支援以外にも、雄勝名物である硯の製作現場でのお手伝い、震災当日の状況を知る方の説明を聞きながら大川小学校跡地を見学するなど、多くの学びを得ることができました。 ボランティア活動先では、過去の参加学生や震災発生当初から現場入りした教職員の名前を覚えている方もいました。淑徳大学で受け継がれている人とのつながりをもとに、今回も充実した学習支援ボランティアとなりました。来年度も同日程で実施予定ですので、多くの方のご参加をお待ちしています。

私は今回初めてボランティアに参加しました。雄勝の小・中学生との接し方に悩むこともありましたが、最終日には少し距離を縮めることができたかなと思います。小・中学生から溢れ出る笑顔とエネルギーに私たちが元気をもらいました。硯やローズガーデンのお手伝いもできてよかったです。現地の方のお話は本当に貴重で、話を聞いていて考えさせられる部分が何度もありました。雄勝の自然も海も食べ物も、小・中学生や現地の方の笑顔や優しさ温かさも本当に素敵で、4日間で体験し感じたこと全てが私の大切な経験になりました。(千葉キャンパス 総合福祉学部1年)

今回、初めて石巻市雄勝町のボランティアに参加をさせていただき、多くの学びを得られたと感じました。実際に被災地である雄勝町に訪れると、現在私たちが生活している環境との違いを知りました。学習支援の方では、8月1日から8月3日までの短い期間の中で、少しずつ子ども達との会話が増えたり、様々な表情を見ることができ、嬉しく思いました。中学生の皆さんが、受験勉強や駅伝練習などに真剣に取り組む姿に感動したのを覚えています。皆で支え合いながら生きることの大切さを肌で感じる良い経験となりました。(千葉キャンパス 総合福祉学部1年)

「復興トラックが走りまわり、大きな音を立てて至る所で工事をしている。」それが、雄勝町に来て最初に思ったことだ。そんな中、受験勉強に励む中学三年生のサポートを行った。お互い緊張して打ち解けるのに時間がかかった。だが、高校生活やこれからの将来に向け少しでも足しにできる話ができたのではないかと感じている。また、教頭先生からは避難所生活で注意する点を教わった。いつ起こるかわからない地震に備え、そして発生した場合にどういった行動をとるべきか改めて考えていこうと思っている。(東京キャンパス 人文学部1年)

東日本大震災後に始まり、今年で第7回目となる本学学生による石巻市立雄勝小学校・雄勝中学校での学習支援ボランティア活動が、8月6日から8月9日の3泊4日の行程で実施されました。参加学生は千葉・埼玉・東京の各キャンパスから7名参加し、教職員2名が引率しました。

【参加した学生の感想(レポート抜粋)】

◆看護栄養学部 看護学科 4年

今回のボランティア、被災地訪問を通して、震災や津波の恐ろしさを感じるとともに、被災地の復興の様子、被災地の人々の様子・人柄を知り、今後私にできることを考えた。募金などで被災地を励ますこと、災害の恐ろしさを伝えていくこと、対策を日頃から立てて準備をしていくこと、災害が起きたらそのたびにそこから学び、次に活かしていくことが挙げられる。一人一人ができることはわずかであっても、それが何人も集まってやれば大きな力となる。亡くなった人の命を無駄にせず、今を生きていきたい。

◆人文学部 表現学科 4年

2016年3月に初めて宮城県石巻市雄勝地区を訪れて、早1年が過ぎた。私にとって、今回の雄勝への訪問が3回目となる。被災地へ「私たちにできることは何か」という問いの答えを、春のスタディツアー、そして、昨夏の学習支援ボランティアを通し考えてきた。その、過去2回の経験で、自らの目で見て感じたものを「伝える」こと、外からの人が来ることの少ない現地へ、そこに住む子どもたちに、私たちが「足を運び新しい刺激を与えること」の2つを、私たちは担っていく必要があると痛切に思った。今回もその役目を担うため、そして、「私たちにできることは何か」を引き続き考えるために、雄勝へと足を運んだ。私は今後も、雄勝との関わりを大事に、子どもたちが将来どうなっていくのかを楽しみに、日々の生活を送っていきたいと思う。

◆教育学部 こども教育学科 3年

今回被災地の学習ボランティアに参加した理由は、教師になりたいと考えている自分にとって、学習支援ボランティアで子どもたちの力になりたいと考え、この経験を教師になった時に子どもたちに伝えたいと考えたからである。今まで震災ボランティアに参加したことはなく、それは薄情なことではないかとずっと感じており、この機会に自分に役に立てることではないかと考えた。実際に参加してみて多くのことを学ぶことができた。他学年、他学部でこのボランティアを行うことができ、自分の考えをもっと深めることができたと思う。今まで、自分の言葉にすることが苦手で、発表もするのが苦手だったが自信を持って自分の意見を言うことができたと思う。少しずつ苦手を克服することができた。この経験を一生忘れないように、いろんな人に東日本大震災について伝えていきたいと思う。そして、被災者の方々の強く生きていく姿を見て自分も勇気をもらい、また被災者のためのボランティア活動に参加してみたいと思った。そして、自分にできることを全力でやっていこうと思う。

◆総合福祉学部 実践心理学科 1年

四日間を通して、東北の方々は仲が良く、震災があったにもかかわらずとても明るくて、私たちが逆に元気をもらった気がします。とても居心地の良い場所でした。最初にも言いましたが、私は小学校の頃からボランティアに参加したくて、そのきっかけとなったのがニュースで見た、南三陸町の防災対策庁舎から必死に呼びかけをされていた遠藤未希さんのニュースでした。「高台に避難してください」と何度も呼びかけ続け、津波の被害にあってしまったそうです。そのニュースが今でも忘れられません。自分だったら最後まで呼び掛けられる勇気がありません。そう思うと遠藤さんは強くてすごくかっこいいと思いました。残念ながら南三陸町には行くことはできませんでしたが、また機会があれば行きたいです。第一の目的である子供たちとのふれあいも無事達成することができました。とても楽しくて、本当に楽しくて帰るのがとても嫌でした。子供たちとも仲良くなれたし、一緒に参加した先輩方とも仲良くなることができました。東北から出た時や新幹線で別れる時などとても悲しかったです。もし、来年行く機会があるならばぜひ参加したいと思いました。本当にありがとうございました。

【引率した教職員の感想】

◆人文学部 教授 横山 裕道

参加した7人の学生は旧大須小・中、そして新装なった雄勝小・中で熱心にボランティア活動に取り組んでくれました。東日本大震災で壊滅的な被害を受けた石巻市雄勝町の子どもたちや先生方とじかに接し、町の復興を強く願ったことでしょう。

淑徳大学のこの取り組みは、参加する学生にとっても、また雄勝町にとっても大いに意義のあることだと思います。復興がある程度のめどがつくまでボランティア活動を続け、苦難を乗り越えようとしている雄勝町のことを少しでも周囲の人々に知らせていくことが大学の務めではないかと感じました。

◆東京キャンパス 学生支援部 井上 秀克

台風による悪天候で日程が変更になったり、風雨の中を移動したりと学生達はたいへんな思いもしましたが、工夫して小中学生の学習サポートを行ない、新校舎で図書室の資料の排架に精を出すなど、非常に意欲的かつ精力的に頑張ってくれました。また、震災に関する資料館や大川小学校をはじめとする震災遺構の見学、慰霊を通して、改めて震災の遺した爪あとの大きさに心打たれ、学生達ものみならず私自身も多くの学びのあった三泊四日でした。

東日本大震災後に始まり、今年で第6回目となる本学学生による石巻市立大須小学校・大須中学校での学習支援ボランティア活動が、7月31日から8月5日の5泊6日の行程で実施されました。

参加学生は教育学部、国際コミュニケーション学部、人文学部から4名で、友田教授と新井教授が引率しました。

子どもたちの学びを応援するとともに、学生の参加理由は様々ですが被災地における復興の現状を目の当たりにして、参加した学生は大きく成長したように感じます。

◆小坂 美幸(国際コミュニケーション学部 文化コミュニケーション学科4年)

私は、大学4年間の中でいろんな経験をしたくて参加しました。被災地に来たのは初めてのことで、漠然としていました。まず、古川から雄勝に来るまでに各所に行き5年経った今でも震災のすさまじさを現場に来て思い知らされました。そんな所で学ぶ生徒たちはどうなのか不安でした。

学校に行くと、小・中学生みんな明るく元気にあいさつしてくれました。また被災していた間は勉強できなかったはずなのに良く出来ていて驚きました。私は、全員の名前を覚え、たくさんスキンシップをとりました。日々児童・生徒の変化がわかって勉強を教える楽しさを知りました。この経験を生かして、教師になれるといいです。

◆八木 麻梨奈(教育学部 こども教育学科2年)

小学校全校児童5人、中学校全校生徒7人の小規模な「大須小・中学校」。少人数の学校というものを体験したことがなかった私は、学校に対するイメージとして「さみしそう」というものが1番強かった。しかし、実際は全く違っていた。小学生はとにかく元気よく活発で、中学生も和気あいあいとそれぞれの学校での活動を楽しんでいた。その様子は普通の学校と変わらず、学校の中は常に子どもたちの声であふれていた。高学年は低学年のことを十分理解し、中学生は小学生のことを理解し導いていた。お互いよりよい関係を築いていると感じた。学校が統合される前の最後のボランティアとして貴重な体験ができた。

◆林 みなみ(教育学部 こども教育学科2年)

実際に被害を受けた人の話を聴いたり、大須小・中学校で一緒に勉強したり遊んだりしたことで、テレビで観るのと、行って経験するのでは全く違うことがよく分かった。主に小・中学校で子どもたちと過ごしたが、人数が少なく子ども同士がよくお互いのことを理解している印象を受けた。みんな素直で自分の意見を持っていた。先生方の指導も丁寧で、このボランティアを通して学ぶことがたくさんあった。来年から雄勝小・中学校と統合されてしまうため、今ある場所で学校生活ができるのは今年が最後である。その区切りの年に子どもたちや先生方と関わることが出来て本当に良かった。これからは今の現状を多くの人に伝えていきたいと思う。

◆成井 勇人(人文学部 表現学科3年)

春のスタディツアーに引き続き、二度目の雄勝訪問でしたが、今回は大須小・中学校の学習支援ボランティアとして、足を運ばせていただきました。

全校児童・生徒が小、中合わせて12人の校舎の中で、学年に関係なく、お互いがフォローし合いながら学ぶ子供たちの姿はとても励みになり、「この子たちを見習って私もこれから頑張っていこう」と思わされました。

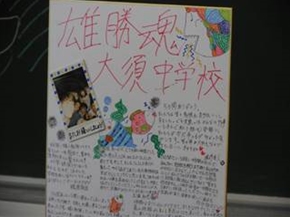

来春、校舎が統合により移転となってしまいますが、子どもたちには「大須小・中学校魂」を胸に、今後の人生を力強く生きてもらいたいと切に思います。

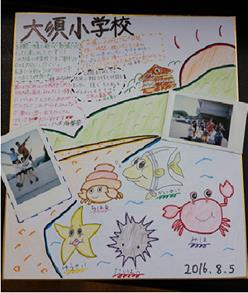

【大須小学校での様子】

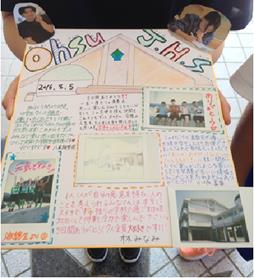

【大須中学校での様子】

東日本大震災後に始まり、今年で第5回目となる本学学生による石巻市立大須小学校・大須中学校での学習支援ボランティア活動が、8月2日から7日の5泊6日の行程で実施されました。

参加学生は2学部から6名で、山口教授と松崎・都外川職員が引率しました。

子どもたちの学びを応援するとともに、学生の参加理由は様々ですが被災地における復興の現状を目の当たりにして、参加した学生は大きく成長したように感じます。

今回の学習支援ボランティアでは大須小学校、中学校の子どもたちの、どんなことにもチャレンジしていくという姿勢に驚きました。

小学生7人、中学生6人と少ないのですが、みんなの笑顔は大須を明るく元気にするものでした。

去年に引き続き参加しましたが、継続して続けるということに何か意味があると思う。 今自分にできることは逆に今しかできないことであり、迷ったらまずは行動してみることが大切だと感じた。

実際に大きな地震、津波を経験し怖い思いをした小学一年生から中学三年生までの生徒と学習支援という形で関わり、生徒たちとわからないところや苦手を克服していきました。

しかし、大須小学校、大須中学校の生徒たちから学習の場面や学習以外の場面で私たちが学んだことや元気をもらうことが多かったような気がしました。元気に校庭を走り回る姿や毎日元気に登校してくる姿、勉強に真剣に取り組む姿一生懸命に私たちに何かを伝えようとしている姿、実際に地震が起きた時の対応など、私たちは生徒たちに学ばしてもらう場面がたくさんありました。実際に石巻や女川を見て、震災のことを時が経ても忘れてはいけないと感じました。

私にとっては2度目の石巻市雄勝町。今回、学校と子ども達という視点から見つめた雄勝町は、個性にあふれ、笑顔や希望に満ちていました。私はその姿を見て、多くの元気をもらいました。今後も支援をしていきたいです。

現地の状況を自分の目で見ることや、現地の方の話を直に聞くことで、改めて「私たちに何ができるか」ということを深く考えさせられました。また、現地の方と過ごした時間はかけがえのないものとなりました。

メディアでしか知らなかった東北へ行って震災のことをより深く知ることができ、こどもたちに勉強を教えることで自分が教員になるために何が必要かなどを実感できました。また来年もこのボランティアに参加したいです。

大須小学校での様子

大須中学校での様子

東日本大震災後に始まり、第4回目となる本学学生による石巻市立大須小学校・大須中学校での学習支援ボランテイア活動が、8月3日から8日の5泊6日の行程で実施されました。

参加学生は5学部から5名で、山口教授と冨川職員が引率しました。子どもたちの学びを応援するとともに、被災地における復興の現状を目の当たりにして、参加した学生は大きく成長したように感じます。

また、学部の壁を越えて「淑徳大学生」としての絆も強まったようです。

学習支援ボランティアとは別に、震災前から行っていた雄勝湾灯篭流しの灯篭づくりにも参加。

「震災後も途絶えさせたくない」という思いを伺い、みんなで思いを込めてお手伝いさせていただきました。

◆総合福祉学部 社会福祉学科:原 みほ乃

わからないことを理解してもらうためには、自分自身が深く理解することが大切で、このボランティアを通して改めて教職を強く希望しました。

◆看護栄養学部 看護学科:髙橋 英里子

現地へ行き改めて人と人との繋がりの大切さを感じました。多くの方々と関わり、様々な話を聴けたことが良い経験となりました。

◆経営学部 経営学科:梅島 実咲

活動を終えて、人との出会いは強く大きくさせられると実感しました。

また、ボランティアに参加したいです。

◆教育学部 こども教育学科:成松 遥香

昨年に引き続き2回目の参加でした。被災地の復興は少しずつ進んでいましたが、被災者の心の復興には時間がかかることを改めて痛感しました。

◆人文学部 歴史学科:五味田 明里

私はボランティアに参加して、またね。の保証が出来ないから一期一会の出会いを大切にしないといけないと強く感じる事が出来ました。

【大須小学校での様子】

【大須中学校での様子】

【灯篭づくりボランティアでの様子】

【平成26年8月14日 実際の灯篭流しの様子】

【大須小・中学校のみなさんへ記念にプレゼントしました】

この学習支援ボランティアは、東日本大震災以降、淑徳大学と交流が続いている宮城県石巻市立大須小学校・中学校の子どもたちの、夏休みの学習を応援することを第一の目的としています。

そして、被災地の現実と復興の現状を、人々の生活にふれて「ともに生きる」ことの意味と「私たちに何ができるか」を体験的に学ぶことを第二の目的としています。

この夏、子どもたちとともに、地域とともに、災害の現実に学び、その復興について一緒に考えてみたい方は、ぜひ、ご応募ください。

| 事前研修 | 日時:平成26年7月19日(土)13:00~17:00 |

| 場所:池袋キャンパス | |

| 内容:参加者交流、ボランティア活動の心構えを学ぶ、被災地を知る (発災当時の状況と今日までの経過)、 現地での活動プログラムについて、グループワークほか |

|

| 8月3日 | 8:30 東京駅集合・出発 → 11:00 仙台駅到着 |

| 12:00 石巻市内・女川町経由(激甚被災地視察) | |

| 15:00 大須地区到着 | |

| 19:00 ワークショップ(学習指導計画) | |

| 8月4日~7日 | 9:30 大須小学校 学習支援ボランティア |

| 13:00 大須中学校 学習支援ボランティア | |

| 19:00 ワークショップ(振り返り) | |

| 8月8日 | 9:30 大須小学校 学習支援ボランティア |

| 13:00 大須中学校 学習支援ボランティア | |

| 14:00 お別れ会 | |

| 15:30 大須地区出発 | |

| 16:00 雄勝病院跡地・大川小学校訪問慰霊 | |

| 18:30 仙台駅出発 → 20:30 東京駅到着・解散 | |

| 事後学習 | 日時・場所・内容など調整中です。 (報告書の作成などを含みます) |

昨年度の様子(大須小学校) |

昨年度の様子(大須中学校) |

大須小学校・大須中学校夏休み学習支援ボランティアも今年で3度目になります。

今年度は8月4日から9日まで実施し、学生8名教職員4名が参加しました。

大須へ向かう途中、女川町をとおり、現在の様子を見学しました。

午前中は、大須小学校、午後は大須中学校で、夏休みの宿題などの学習サポートなどにかかわりました。

4日目。小学校での学習の後は、プールで楽しみました。

学生は話し合って、水の苦手な子供や、安全性に配慮してのサポートを工夫しています。毎晩の宿泊先での反省会でお互いに情報を共有し、臨機応変な活動ができるようになってきました。

お昼ごはんは、昨日に引き続き、中学校でご馳走になりました。

昨日は手作りの大根の煮物や、お味噌汁。今日は支援者のネパール料理店から取り寄せてくださった本格ネパールカレーです。卒業生の保護者の漁師さんが届けてくださった、「平目のお刺身」もおいしくいただきました。

今回初めて参加した学生たちはも、改めて、震災当時のお話を伺うことができました。

最後に校長先生から「学習支援ボランティアは確かにいいことだ。だが、支援するとか支援されるとかではなくて、お互いが成長できる場になればいいのではないか。支援しないと・・・、とか気負うことなく、たくさんの学生さんが参加してくれると大変うれしい」との言葉をいただきました。

校長先生からいただいたご縁ですが、「このご縁を大切に継続していきたい!また、いつかここに来る!」と改めて強く感じた1日でした。