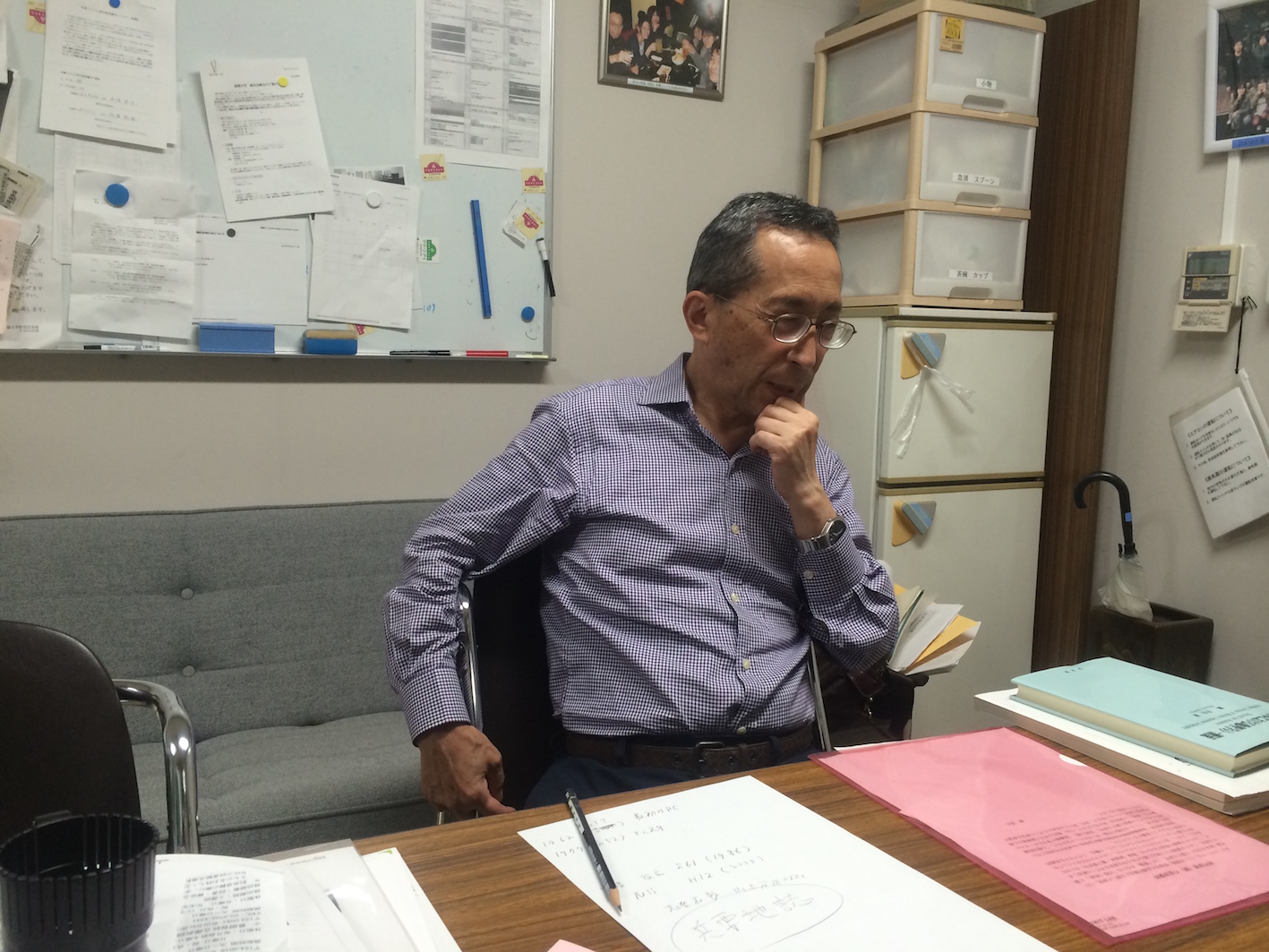

『日日(にちにち)是(これ)好日(こうにち)』、一日一日が良い日であるようにと思ってますね。

そういえば、福沢諭吉(1834~1901)の名前位知ってるでしょ。中学・高校の教科書に登場しているから。

一同:はい。

福沢諭吉訳述『世界国尽(せかいくにづくし)』という本があるんですよ。

――はい。

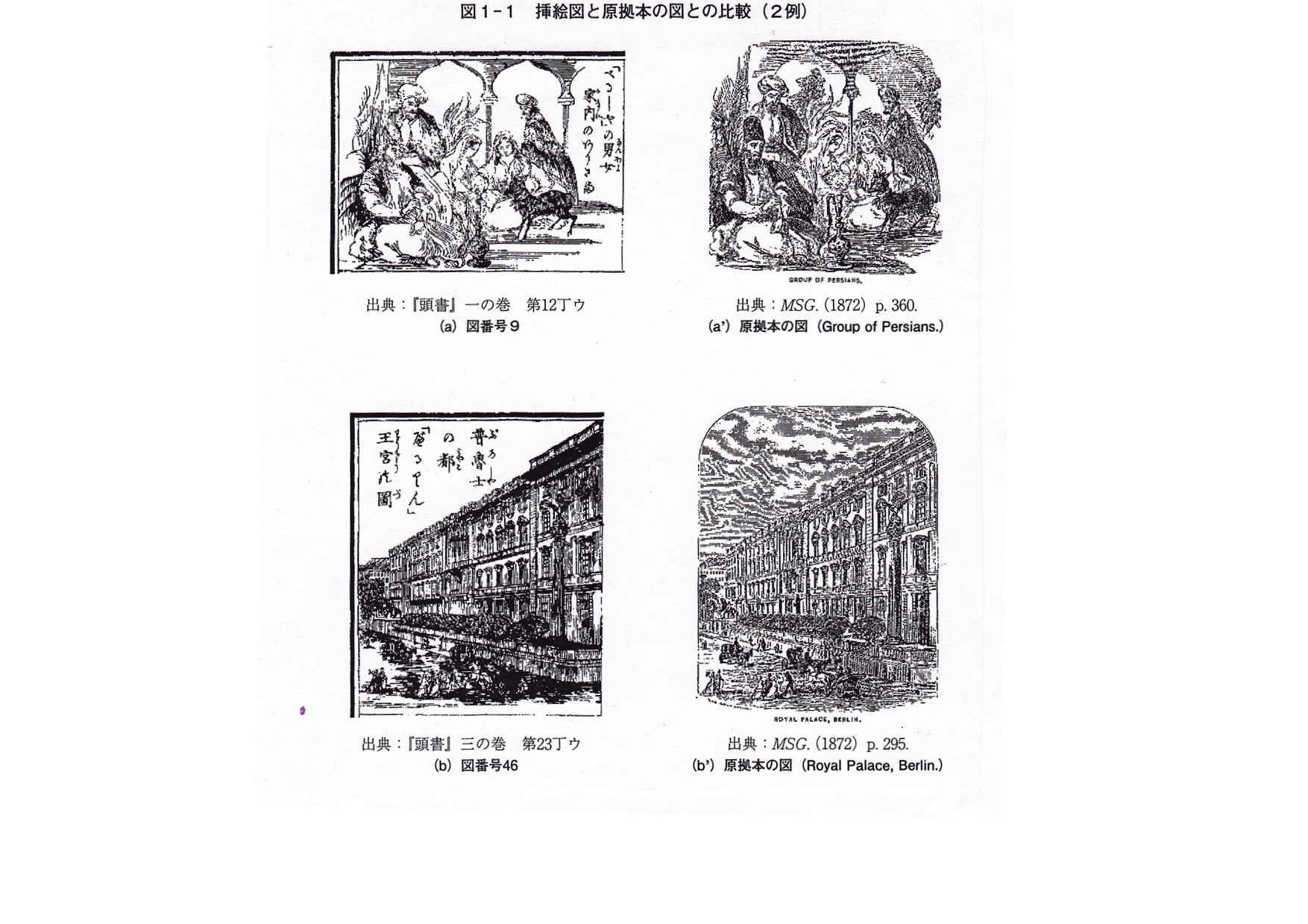

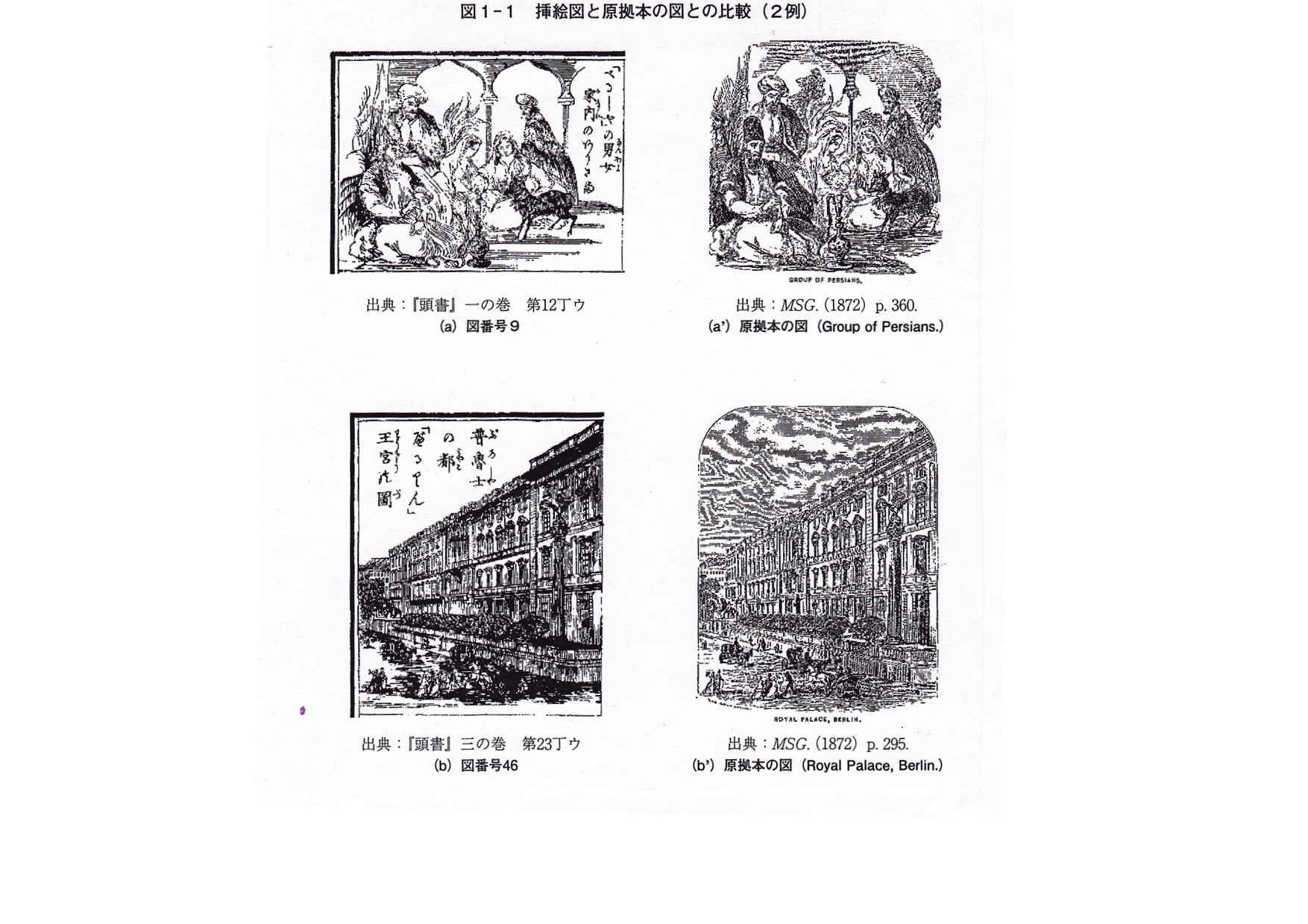

あの方はすごく英語が達者なんです。そこで、『世界国尽』の種本(原拠本)は何かと調査しました。『世界国尽』は図があるんです。これが『世界国尽』の中の木版画なんです。これが、アメリカの教科書にのっている図と似てるでしょ?ほら。

出典:「近代日本における地理学の一潮流」2003年 p24

――ああ。あ、こっちがアメリカの画ですね。

そう。左側は銅版画です。右側が福沢諭吉の『世界国尽』の木版画。木版ですが、技術があるので非常に似てる。

――すごい。

挿絵図の大体70%以上の出典がわかりました。文章も、色々なテキストから引用・翻訳してます。学史研究というのは発見の連続であり、かつ客観的に現物を見るということが非常に重要です。大体、私の研究対象としているのは民間の地理学者でしょう。福沢諭吉も民間人でしょ。以前はアカデミックな、京都大学、東京大学等の学者ですね。帝国大学出身の先生の研究はたくさんあるんですけどね。本格的な民間地理学者の研究はここ20年間ぐらいですかね。現在の研究対象は、軍事と地理学との関連の調査です。例えば、明治時代の軍人の養成の学校がありますよね。そのような機関内での地理の教育はどういう風になってて、どういうテキストを使っているんだとかね。教育システムはどう変わっていったとかね。そんなことを考察しています。最近では、戦争中に参謀本部が作った地誌の本があるんですよ。軍隊が満州だとかどこか行く場合はその地域のことを知らないと戦争できないので。いわゆる『兵(へい)要地誌(ようちし)』。この研究もまた日本では全然なされてませんねえ。

――へえ。

ある中国の研究者が来日しました。世界で日本の兵要地誌のことを研究しているのは源さんと私だけだと、片言の日本語で言いました。ほんとにそうなんですね。ごく最近には、日本の小笠原諸島だとか伊豆諸島が、敗戦直前に攻められてくる作戦が見込まれたのです。内地の帝都付近の島々は、いかにして攻められるのを防げるかを想定した地図を作ってるんですね。そういうものを調べています。私が言いたいことは、さっきちょっと言いましたように、今役立つんじゃなくて、いつか役立つかもしれない、十年先役立つかもしれない、そういうような、研究。主観をできるだけ排して、客観的事実を積み重ねていって証明する。そのような手法を使っていますね。英語論文を発表しました。その論文が海外で評価されたりするときあります。逆輸入もありますよ。イギリスの地理学史の雑誌に投稿しました。日本の志賀(しが)重昂(しげたか)(1863~1927)に関する研究を英文で発表しました。日本の某建築会社、ものすごく大きなゼネコンです。その会社がオックスフォードに校舎を建設したらしいんですよ。その社長夫人が向こうへ行きました。その社長夫人のお祖父が、志賀重昂なんですね。そして、その行ったときに向こうの地理学者からあなたのお祖父に関する論文がありますよと知らされました。夫人が帰国後、論文に記載された大学名から淑徳大学の私のところへ手紙が届きました。

――はい。

大学宛に手紙が届き、誰から来たの?という感じでした。後に、一回お会いしてそうするとその孫の方です。彼女は文集を作ったんです。その時に書評したりしましてね。感謝されました。外国語で発表すると、意外なところで評価されますね。

――(笑)

直接社会に役立つ、実務的な研究がいいとは限りませんよね。間接的に役立つってことはあります。

――はい。

――ではもう一つ、源先生のこだわりとかありましたら…

あ~。それはどういう意味でのこだわりでしょうか例えば。

――仕事上でも、日常生活でも、どちらでも。

う~ん…そうですねぇ。こだわりっていうか、私の座右の銘とでも言うんでしょうかねぇ。

――あっ、はい。

それは、『日日(にちにち)是(これ)好日(こうにち)』ですね~。一日一日が良い日であるようにと、そう思ってますね。これ禅語なんですけどね。

――はい。

まあそんなとこかなぁ。皆さん方も、一所懸命勉強してください。

――はい。(笑)

君達は三年生かね。

――三年生です。

はあ~そう、しっかりしてるね。

――(笑)

大変だね。心理学科の先生方全員のところ回って。全員で10名ちょっといるでしょ?

――はい。

大変だねえ。じゃあ結構時間かかるね。

――そうですね。心理学科の先生だから、源先生はほかの先生とも傾向が違ったりするから

そうですね。

――面白かったですね。

例えばあるAという仮説に対する、データで実証するとかそういうことではなく、まあ一応仮説は作りますよ。この本は誰が作ったんであろうかってわからないから、やっていくんですよ。

――うん。

それから、既存で言われている説を検証するのです。例えば、日本の地理学のルーツは普通、ドイツ(プロシャ)がルーツと考えられていたのです。そうじゃあないんだな。同じ時期にイギリスの地理学の本が、輸入されているんだ。それで輸入元は丸善(丸屋)でしょ。丸善のところを徹底的に調べなきゃ出てこないしね~。

――調べることが多い。

そうですね、物凄く多いです。ですから学生にも徹底してウィキペディアはどこが間違ってるかを発表しろと。

――ああ~。

そういう指導法ですね。

――すごい。

ですから『PsycINFO(サイコインフォ)』(心理学関係のデータベース)、是非ですね皆さん方に使ってもらいたいんです。うちのゼミでも心理学との兼ね合いでやりますからね。『PsycINFO』を紹介しています。ほかの学校では、三年生四年生が活用しています。淑徳大学の図書館に入ってますから利用してみては。昔は冊子体の印刷物でしたけど、現在データベースです。

――はい。

これだと検索を例えば児童文学の“くまのぷーさん”と入れると“くまのぷーさん”に関する心理学者からの研究がずらっと出てきます。

――へえ~!

それにヒントを得て、卒レポのテーマにできますでしょ。

――うんうん。

日本では割と少ないんですけど、ディケンズの『クリスマス・キャロル』の主人公のケチな人間がどうして善人に変化したか。心理の変化を書いてある論文がたくさんありますから。時間も余すところ、少なくなってきましたね。最後に、次回機会があれば、図書館・情報学(特に「専門資料論」)と地理学史・地理思想史との接点や社会科学としての図書館学の位置付けについてもお話ししたいと思っています。

――はい。

――ありがとうございます。

では、ご苦労様でした。

――はい。じゃあ、ありがとうございました。

――ありがとうございました。