川瀬ゼミでは、発達心理学に関心のある方が集まっています。

その募集の説明会では次のような資料をお配りしています。

『平成○○年度「3年次専門演習」説明会資料』

「人間発達とパーソナリティー」

実践心理学科 教授 川瀬良美

【演習のねらい】

本演習では、人間発達の個人差についての理解を「パーソナリティーの発達」という観点から研究する。テーマは、発達的視点からの様々なテーマを参加者の関心により取り上げるが、前期には、特に女性の発達の特性に着目して「女性の性成熟」、中でも月経の発達をキーワードにパーソナリティー特性との関連から学ぶ。

また、後学期には前期に学習した内容についての文献による学習から、人間発達とパーソナリティーについて理解を深める。また、卒業論文作成のための基礎技術・作法について、心理学的研究法の基礎を学ぶ。

【演習の方法】

前期においては、心理学における月経研究の知識を深めるため、指定図書の輪読会を行う。全員が順番に担当部分の発表者をつとめ、その後全体討議を行う予定である。状況によってはサブゼミを構成して、自主的に学習を促進してもらうが、具体的な進行については参加者と話し合う。

後期においては、パーソナリティー研究、月経研究、発達研究の各分野から参加者の関心によって関連文献について研究し、心理学的研究法の基礎を学ぶ。さらに、調査論文作成のために調査実習を行う。実習ではテーマの決定、質問紙の作成、データの収集、統計解析法の学習、結果の考察など、調査論文作成のための一連の手続きを学ぶ。その一方で、各自の関心のあるテーマについて文献発表も行っていく。

また、随時、図書館の文献検索の講習会、合宿なども盛り込む。

【成績評価の方法】

演習課題に関して、特にテーマへの着眼点、研究への取り組み、成果、発表手法などに加えて、演習態度並びに出席、レポートから評価する。

【教 材】

『月経の研究-女性発達心理学の立場から』 川瀬良美著 川島書店

『Windows 版SASによるデータ解析入門』 稲葉昭英・千葉浩彦著 淑徳大学社会学部

【参考書】

『知の技法 東京大学教養学部「基礎演習テキスト」小林康夫・船曳建夫(編)東京大学出版会

『知の論理』小林康夫・船曳建夫(編)東京学出版会

川瀬ゼミでは、3年生では前期に月経の研究について学びます。後学期には調査演習をして関心のあるテーマの調査を通して調査研究の基礎を学びます。以下の報告書は、虐待の認識について調査した結果をまとめた物です。

川瀬ゼミ報告

大学生の虐待についての認識

目的

近年、虐待に関する事件が毎日のようにマスメディアを通じて報道されている。それにより、虐待への関心は高まりつつある。そこで、淑徳大学生がどのくらい虐待に関心を持っているか、また、どのくらい虐待について認識しているかについて調査して明らかにすることを目的とする。

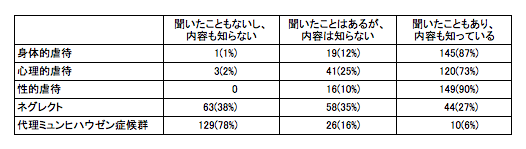

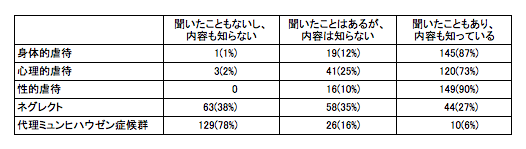

結果1.虐待の種類について知っている程度

結果1から、テレビなどの報道などの影響により、性的虐待が最も認知度が高いという結果が出た。逆に日本ではまだまだ認知されていない代理ミュンヒハウゼン症候群という虐待は学生の間でもまだまだ認知されていないことがわかった。

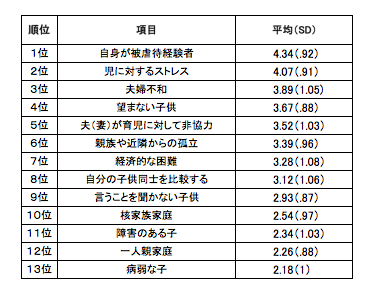

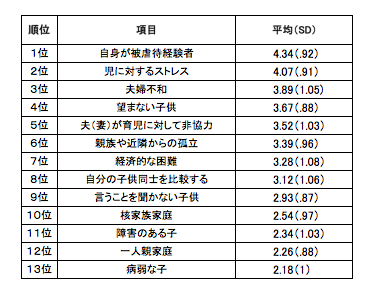

結果2.虐待の発生に影響する要因

結果2から、テレビなどで虐待する親は「被虐待経験者」「育児ストレス」が原因であるなどと報道されているせいか、それらの項目への平均値が高かった。

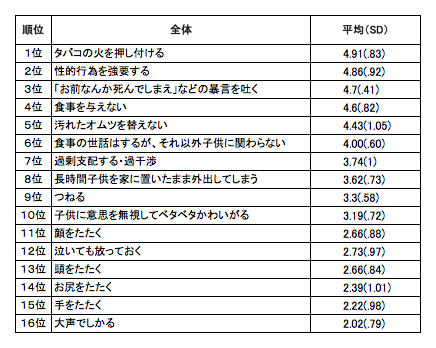

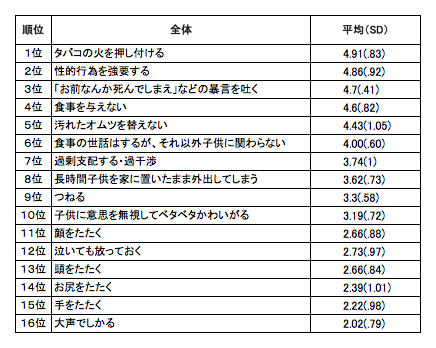

結果3.以下の行為が、どのくらい虐待行為に当てはまるか

結果3から、1位はタバコの火を押し付けるであった。ここには示していないが、男女別による集計でも結果は同じであった。この結果から、何が虐待になるかに対する考えたかたは、男女で同じであることがわかった。

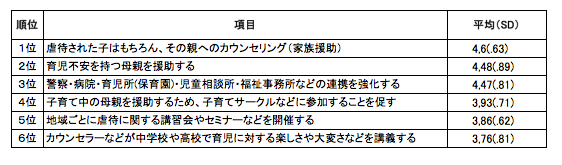

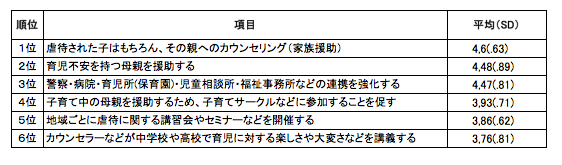

結果4.虐待を防ぐには以下の項目がどのくらい必要であるか

結果4から、虐待を防ぐには上記の項目すべてが「必要である」と考えており、なかでも、虐待された子どもだけを援助するのではなく、母親への援助も虐待を防ぐにはとても重要な役割を占めていると考えていることが見て取れた

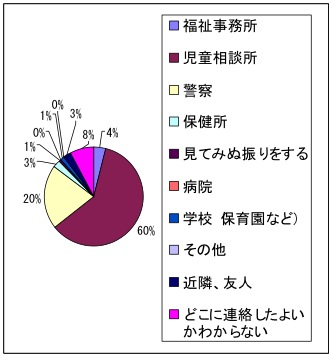

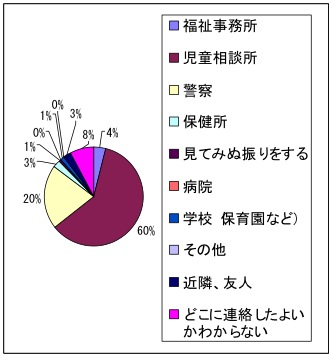

結果5.虐待を連絡する場所について

結果5から、虐待が起こりテレビなどで報道されるたびに何かと話題に出てくる「児童相談所」がよく知られていて60%と最も高かった。続いて、警察が20%で、これらで80%を占めていた。また、学生の間ではまだ認知度が低いのか「福祉事務所」が4%とかなり低い結果となった。そして、3位としてどこに連絡したらよいかわからないという学生が8%もいた。

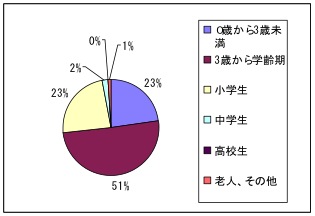

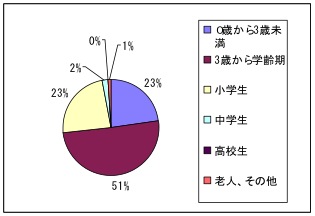

結果6.何歳ぐらいの子どもがもっとも虐待を受けやすいか

結果6から、図でもわかるように半分以上の学生が3歳から学齢期にもっとも虐待が起きやすいと考えている。これは、この年頃がもっとも手のかかりやすく子育てが難しいからではないかと思われる。

ありがとうございました。

年調査の結果はここで終わりです

4年生では、3年生時での学習を生かして各自の興味・関心のある題目で論文を仕上げます。

以下は、ある年の論文題目の一覧です。

平成○年度 川瀬ゼミ卒業論文題目一覧

(1)「人はなぜ自傷行為をするのか」

(2)「女子大学生の性役割観と自我同一性についての研究」

(3)「大学生の精神的健康についての一考察」

(4)「現代の人々の性役割観の一考察」

(5)「現代社会における子育てができない親を生み出す現状について」

(6)「青年期のアパシーについての研究」

(7)「大学生の摂食行動とダイエット指向の心理的要因についての一考察」

(8)「女性のライフイベンツと月経への意識の関連性について」

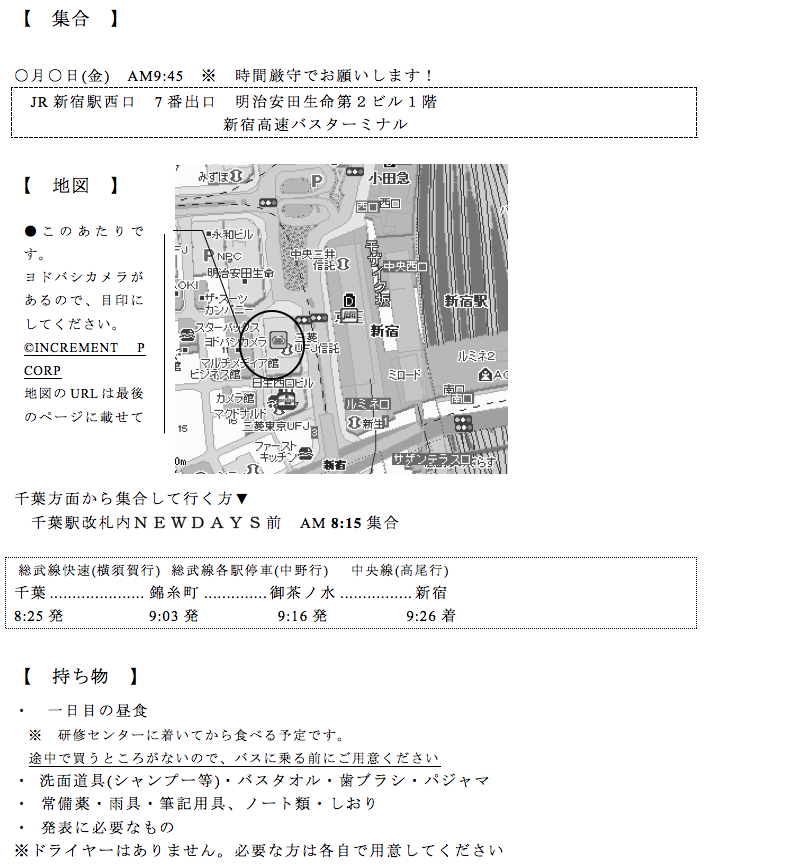

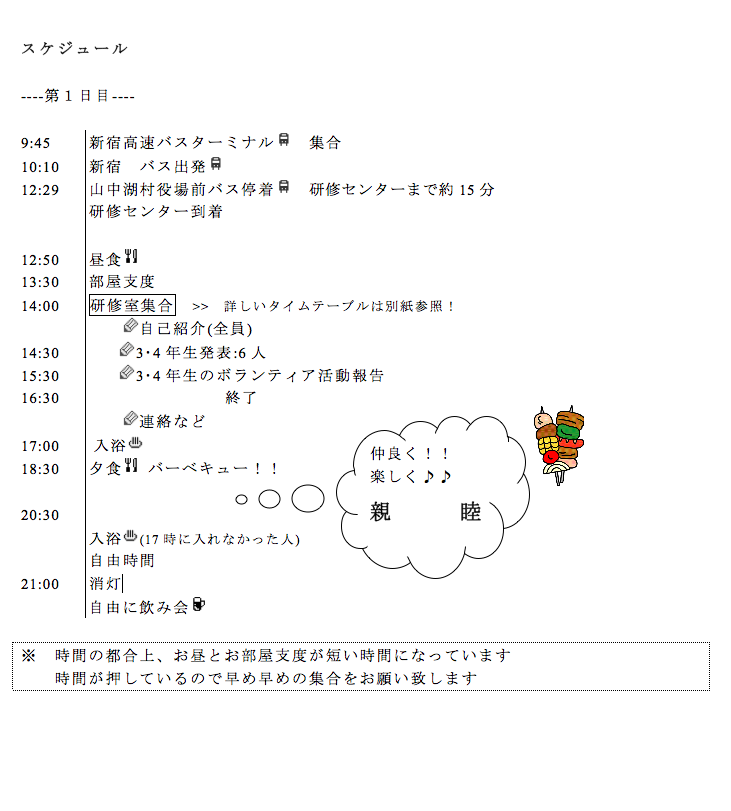

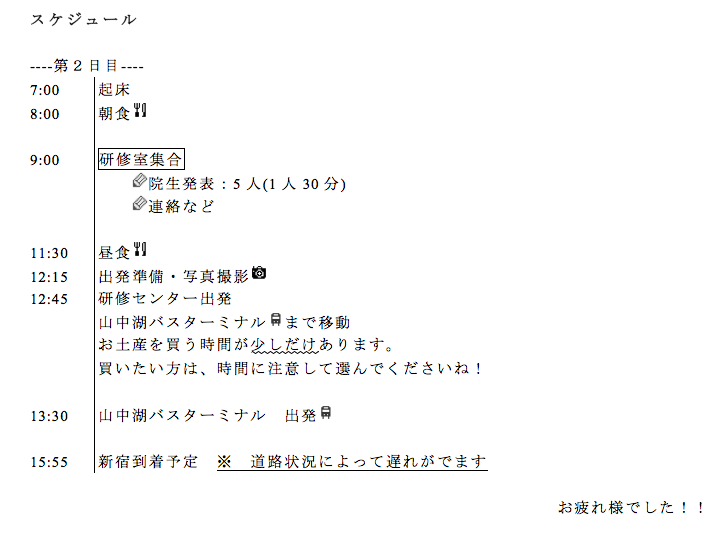

毎年、自分の研究について合宿で中間発表をします。

合宿は楽しい親睦の場でもあります。ある年のしおりをご覧ください。

合宿のしおり終わり