社会福祉学科の最近のブログ記事

社会福祉学科と経営学科学生による合同発表

社会福祉学科 松山恵美子 戸塚法子

埼玉キャンパスの経営学科学生が社会福祉学科の科目(福祉系ビジネスインターンシップⅠ)を他学部履修し、4月より授業を開始しています。

埼玉キャンパスの学生は個々にZOOMに接続して授業に参加。

社会福祉学科の学生は対面授業ではあるが、埼玉キャンパスの学生にもこちらの状況がわかるよう、同様の方法で個々にZOOMで接続して授業に参加。

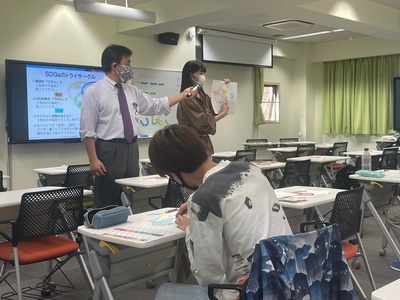

今回はリハビリ型デーサービスを運営している(4店舗)企業様のご協力をいただくことができ、企業様による企業概要を説明後、学生に企業や業界としての課題を提案していただきました。

その後、これまで学んできた学科の専門領域の視点から、課題解決に向けた取り組みが進められました。

6月23日の第12回目の授業で企業様同席のもと、プレゼンが開始。

学生は緊張していたが、それぞれの視点からの問題解決策の発表を無事に終えることができました。

福祉の学生にとっては経営面からの企業の見方が学べ、経営の学生にとっては現在の超高齢社会の状況などの把握に繋がり、お互いの学生にとって大変有益な時間となりました。

また、企業様にとっても、学生ならではの提案が出され、すぐに対応したい案もあるとのお褒めの評価もいただけました。

残りの授業で振り返りと、レポートとしてまとめていく最終段階に入ります。

文字としてまとめていくことで、新たな気づきがあることを祈っています。

社会福祉学科の学生の発表

社会福祉学科の学生の発表

2021年看護学科・社会福祉学科合同合同授業を実施

文責:結城康博

医療・福祉・介護現場では、「他職種連携」といった視点での治療・療養・支援が求められている。

そのため、4年生の看護学科と社会福祉学科で合同授業を実施することで、他職種連携の理解を深めることをねらいに、毎年、実施している。

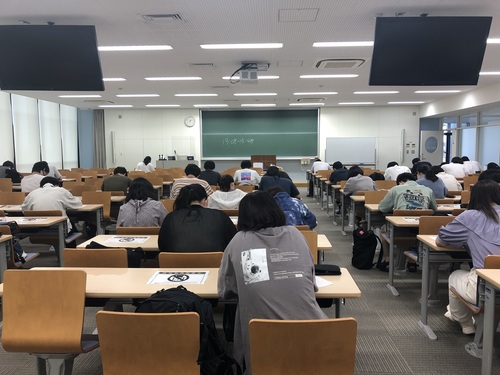

昨年は、コロナ禍で合同授業はできなかったが、今年はコロナ感染対策に、充分配慮して行った(人数制限など含む)。

看護学科50名と社会福祉学科60名が参加。6月24日(木)残りの看護学科と社会福祉学科の学生で行い、全学科の学生が履修。

日時:2021年6月17日(木)3限(各学科の学生をパネリストにしてシンポジウム)、

4限・5限(グループワーク)

内容:積極的安楽死を考える~看護師、保健師、社会福祉士の立場から~

全体会(全体会)

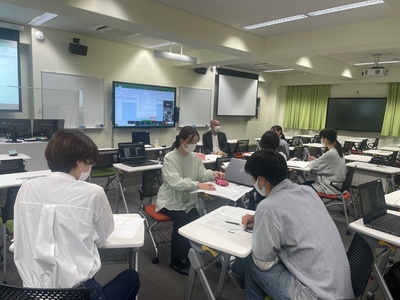

約50名の看護学科学生の前で、社会福祉学科3名と看護学科3名の計6名がパネリストとしてシンポジウムを行う。教科書の題材で、社会福祉士、看護師の視点で意見交換しながら学びを深めた。

両学科の学生も他学科の学生と会話する機会も少ないため、たいへん刺激であったと、リアクションペーパーに感想が寄せられた。

学生時に、目指す職種が異なるが、患者・利用者への「思い」「気持ち」は、「共通していた」といった意見もあった。

6名の看護・社会福祉学科の学生パネリストによるシンポジウム

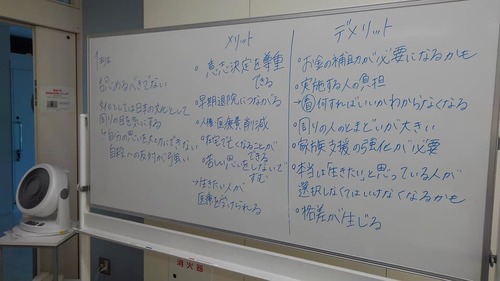

グループワーク(4・5限)

4限・5限は、小グループにわかれれ「積極的安楽死について」というテーマで、スイスの「自殺ほう助」などについて考えを述べあった。

1グループ4~5名であるため、看護学科及び社会福祉学科の学生の交流の機会ともなった。互いの実習状況についても意見交換を行い、看護学生の実習時間の多さに社会福祉学科の学生が驚いていた。

積極的安楽死についてグループワークで議論

グループでの意見を白板にかいて発表

まとめ

学生の時代から「他職種連携」の重要性を理解し、学科が異なる学生同士で意見交換を経験することで、新たな「気づき」を見つけることができるといった声が多数寄せられた。

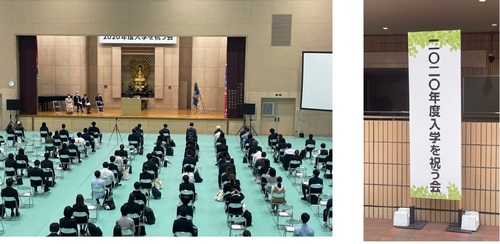

2020年度入学を祝う会 そして 社会福祉学科2年生を祝う会

社会福祉学科教員一同

2020年4月に入学した学生の入学を祝う会をやっと開くことができました。

改めて、淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科へご入学おめでとうございます。

アリーナでの式典の後、中庭へ移動して「社会福祉学科2年生を祝う会」のスタートです。

「社会福祉学科2年生を祝う会」では、社会福祉学科教員が一言ずつ・・メッセージ。

そして、学科からの心ばかりのプレゼント。社会福祉学科の教職課程の学生さんによるデザインです。

なごやかに、社会福祉学科2年生と教員とが「ともに」過ごす時間となりました。

2年生の皆さんが、これからの勉学は勿論、キャンパスライフを楽しんでくれることを祈ります。

釈尊降誕会と社会福祉学科新入生セミナー

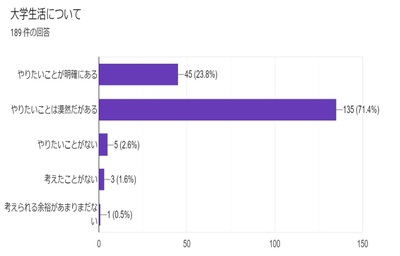

2021年度社会福祉学科入学生198名とともに、新しい年度が始まりました。

1日よりオリエンテーション、履修登録、7日が授業初日です。

そして恒例の新入生セミナーが4月17日(土)に行われました。

皆様、お疲れ様でした。

釈尊降誕会とは、仏教を開かれたお釈迦様のお誕生日をお祝いする行事です。

その行事に参加したあと、2つの教室に分かれて新入生セミナー。

コロナ感染予防対策のため、2つの教室となりましたが、1日も早く1つの教室で授業ができることを祈りばかりです。

これから大学で多くを学び、福祉の分野は勿論ですが、さまざまな業界で活躍できる人材へと成長していきましょう。

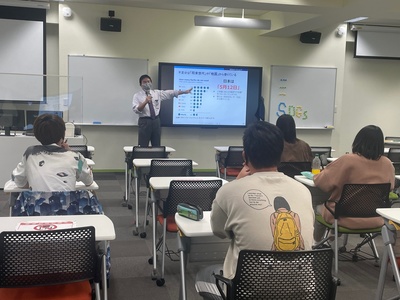

SDGsを知り、改めて福祉を考える 社会福祉学科 松山ゼミ

3月19日 千葉キャンパスでSDGsワークショップを実施しました。

松山ゼミは国家資格を目指す学生だけでなく、他業種・業界で福祉の知識を活かしたいと考えている学生など、さまざまな学生がいます。

それらの学生が参加して、SDGsへの学びを深める機会となりました。

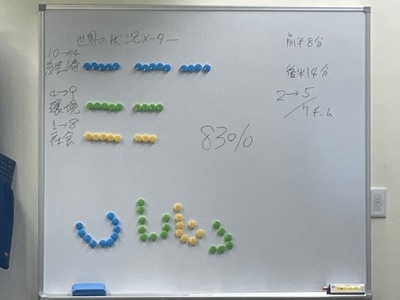

17の目標に向かいつつ各自に課せられたミッション達成にむかったワークショップを進めていくというカードゲーム形式で行いました。

下の画像ように、青と緑と黄を3つずつ設定し、世界の状況を確認していくことになります。最初は自分のミッションを果たそうという気持ちが強く、そのため3色のボタンを通して世界状況が厳しくなっていく様子を実感しました。

しかし、後半は学生間での話し合いやプロジェクトの実施検討の結果、最終的には以下のように各色のバランスを修正でき終えることができました。

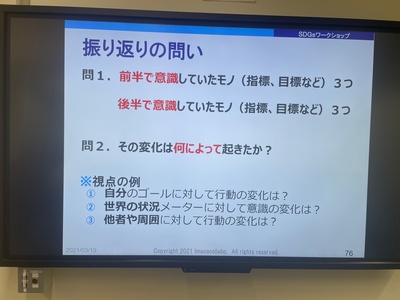

最後はお互いの気づきなどを振り返る、その思いを自分の言葉で伝えるという時間となりました。

SDGsの考え方はすべての業界で必要となっているということを実感できた貴重な経験となりました。

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略称で、日本では「持続可能な開発目標」と訳される。 2015年9月の国連持続可能な開発サミットで世界193か国が合意しました。地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な暮らしや社会を営むための共通した目標である。

社会福祉学科4年生教育実習終了報告

例年、学生たちは、前期授業期間中に中学校若しくは高等学校での教育実習を3週間経験します。

しかし、今年度はコロナの影響があり、教育実習期間が全て後期授業期間へと移動しました。

その結果、社会福祉学科の教職課程を履修する4年生は、後期授業期間中に3週間の中学校若しくは高等学校の教育実習を行うこととなりました。

さらに、特別支援学校の教員免許状取得も目指す学生は、中高の教育実習に加えて2週間の特別支援学校の教育実習も経験しました。

実習校の先生方に大変お世話になり、全学生が無事に教育実習を終えることができました。

教育の現場で学ばせていただいた学生たちと今、授業実践の在り方、生徒との関わり方など多角的な視点から学校教育の有り様について、振り返り学習をしているところです。

学生たちが、子どもたちから「先生」と呼ばれる期間を経て、一回りも二回りも成長して大学に戻ってきたことを嬉しく思います。

来年度、4月から教員として勤務することが決まっている学生たちもいます。

卒業するまでの数ヶ月間、教員と成り行く学生たちの背中を押し続けていきたいと思います。

社会福祉学科 黒川 雅子

たのしくわくわく!オンラインで学ぼう! オンラインイベントの開催

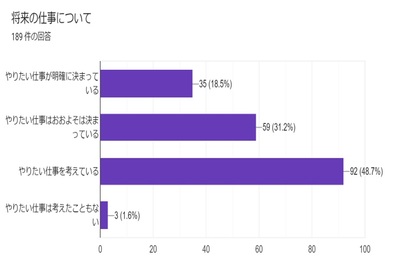

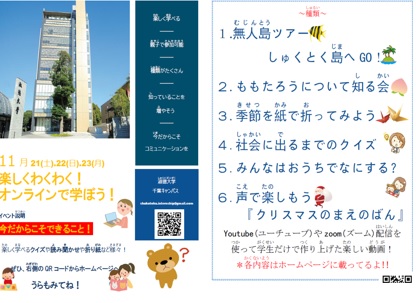

社会福祉学科のキャリア科目の一つである「福祉系ビジネスインターンシップⅡ」では、小学生を対象としたオンラインイベントを企画(千葉市教育委員会の協賛承諾)し、11月21日~23日に実施を試みた。

まだ一部閲覧できるので、是非ご参加ください。

https://shukutoku-internship-web.jimdosite.com/

学生の頼もしい一面と大きな可能性を垣間見ることができた。

例年は小学生にさまざまなお仕事を体験してもらう機会提供として「楽しい!わくわく!お仕事体験」を企画、実施をしてきたが、今年度はコロナ禍の状況を踏まえてオンラインでのイベント企画に挑戦となった。

また、千葉市教育委員会への協賛申請、チラシの作成、ホームページの作成、各グループでの企画、動画の作成、ネットへアップロードと、多くのことを経験することができた。

履修学生は24名(2年生~4年生)である。

授業は遠隔授業であったため、オンラインイベントについて情報収集しイメージを持つことからスタート。

その後、各自興味のある内容についてアンケート調査、その結果により7グループに分かれての活動となった。

学生の確認も取れ、授業はZOOMで実施することに。

ブレイクアウトルーム機能を使ったグループでの話し合いのなかに、教員が訪問していく、さらに授業終盤では全体の活動内容を把握していった。

そして、予定通り11月21日~スタートすることができた。

これらの活動を通して、これまでの福祉の知識や福祉的な視点が福祉以外の様々な場面においても必要とされていることを感じてくれることを期待している。

学生の皆さん、お疲れ様でした。

この経験が、いつか皆さんの力になることを祈っています。