社会福祉学科学生が、ヨーロッパ社会研修に行ってきました!

山下興一郎

はじめに

2014年度のヨーロッパ社会研修は、デンマーク、ドイツ、イタリアの3か国を2月に12日間訪問し無事に帰国しました。ここではデンマークでの福祉関連の研修内容を中心にお伝えします。

1.コペンハーゲンコムーネ(保健福祉課及び社会サービス課)

(Københavns Kommune, Sundheds- og omsorgsforvaltningen)

デンマークの地方自治体、コペンハーゲンの保健福祉課からは、自治体と各施設、住民との関係、財政のしくみ、行政の抱える問題点について、社会サービス課からは福祉テクノロジーの取り組みについて説明を受けました。保健福祉課では65歳以上の住民の介護、ケアを含めたコムーネ住民全体の健康促進と予防のための活動、サービスを担い、高齢者福祉に関して自治体が力を入れていることとして、

①認知症のケア、②施設に入所している高齢者の孤立感、③どのように施設的でない食事を提供するか(多くの高齢者施設入所者は食欲をなくし、体重減少につながるため)という取り組み課題を伺うことができました(2015年2月11日9:30~12:00)。

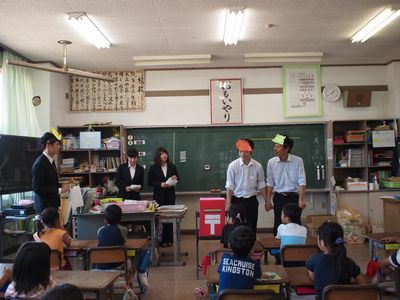

写真はデンマーク コペンハーゲンコムーネ事務所でレクチャーを熱心に受ける学生たち

2.スロッテト(Slottet)

スロッテトはデンマークの中規模ナーシングホームです。財源は自治体。

スロッテトは、デンマークで非営利住宅法が定められてから、最初にできたアパート形式のナーシングホームでもあります。昨年20周年記念を迎えたとのことです。

建物が立派なことから「スロッテト」=(城)と名付けられました。 111世帯。

居室はワンルームで54から75平方メートル。キッチン、バス、トイレ付き。

スロッテトは緑の豊かなデ·ガムレス ビュ(「高齢者の街」の意)という地区に立地しています。

この地域にはこの施設以外に複数の高齢者施設、教会や児童施設などがあり、コムーネの政策として、この地域を高齢者のみでなく街の住民に喜ばれる場所に発展させてきたということです。

スロッテトは隣接の幼稚園と協力体制をとり、毎週5、6名の園児がやって来て、高齢者たちと一緒に体操したり、スロッテトが幼稚園の他の活動に場所を提供したりしています。

職員約110人。 3交代制。

わが国も特別養護老人ホーム等で認知症ケア、個室ユニットケア(本学に関係する「淑徳共生苑」も個室ユニットケアの特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)です。)が展開されているため、1990年、2000年代に行われた視察研修と違い、個室ケア等老人ホーム自体のしつらえが珍しいという時代ではなくなりましたが、視察においては、学生を4グループに分け、居室の高齢者宅の訪問をしながらケアコンセプトについて現場スタッフより熱く語っていただき、学生が日本から持ってきた折り紙の鶴等をお土産に入居する高齢者と交流できたことは有意義な経験でした。

デンマークでは、寝室とリビングは別という考え方から、これまで1部屋だった個室ケアは今後1室2部屋になる政策となったといいます。

スロッテトは旧型施設(1部屋1室)となるため、スロッテトとしての新たなケア取り組みを始めており、現在は自治体と協議し、LGBTの利用者の施設ケアについてスタッフが学習をはじめ今後のケア展開をしようとしているところであり、次回訪問ではそうした新しい実践もお伝えできるのではないかとのことで、再開を約束しあいました。(2月11日13:30~15:30)

ナーシングホームスロッテトの前で

LGBTの学習資料についてもレクチャーを受ける学生たち

3.バウネゴーン(Baunegården)

障がいがある子どもの学校と宿舎の併設施設、バウネゴーンを視察しました。

行政ではコペンハーゲン コムーネの障害児センターの管轄下にあるこの学校(施設)は、6歳から18歳の子ども(幼児自閉症、アスペルガー症候群など)のための学校と入居施設である。

コペンハーゲン郊外にあり、自然に囲まれた白い館が入居施設や事務所となり、コテージのように学校が配置されています。

主に、自閉症スペクトラムと診断された子どもが暮らしています。

教育においても、障害児を症状や診断からのみ捉えるのではなく、一個の人格として尊重しています。

年齢別に4つのクラスがあり、授業は個々に合わせた1グループ6名までの小グループで行われます。

職員数53名。

訪問中たまたま出会えた子どもがいきいきした表情で学生に話しかけてきた場面があり、その笑顔に学生はくぎ付けになりました。(2月12日9:30~11:30)

パウネゴーン 宿舎棟

パウネゴーン 宿舎棟

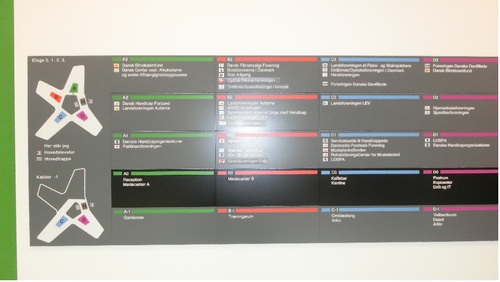

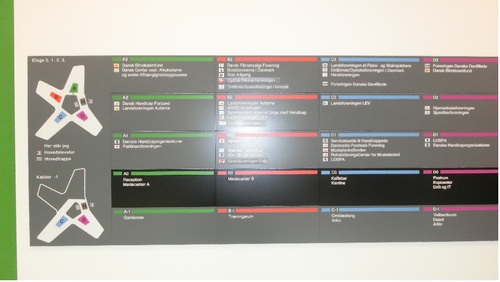

3.ハンディキャップ オーガニゼショナーズ ハウス(Handicaporganisationernes Hus)

ハンディキャップオーガニショゼショナーズハウスは、障害者と全ての人のため世界一利用しやすい建築施設と環境を目指して作られた建物です。

その建物のコンセプトについてレクチャーを受けながら施設を視察しました。

2012年12月12日12時にマルガレーテ2世女王が出席し落成式が行われたといいます。

この建物は、世界で初めて複数の障害者組織が同じ建物に居を構える複合オフィスビルということです。

23の障害者組織が同居しており、約310人が勤務。4階建て。建物面積約12,600平方メートル。

この施設のコンセプトを一言で説明すると、「世界で最も利用しやすい建築物」そして「障がい者ケース対応への大きな機動力」ということでした。

できるだけ幅広く障がい者に対応できるよう、車椅子使用者には使いやすい前後ドア開閉のエレベーターを設置、視覚障がい者用の点字表示(施設内外。最寄駅から建物までの配慮も行う)、建物の壁などをブロック別に色分けすることなどによりわかりやすい建物のデザイン、建築素材の選択、災害時・非常時の避難方法の工夫など、細部に渡って念入りな配慮と工夫が凝らされ、最新の知識と技術が生かされた画期的な建築物ということでした。

ただ事務機能を果たすオフィスではない、人間性に重点を置いて自然光にあふれたフレキシブルな空間を建設したということでした。

共通のミーティングスペースもふんだんに設けてあり、ヨーロッパ障害者会議等、大きな催しが行われます。また、この建物自体が障害者雇用のよい例でもあると説明を受け、学生の反応も大きいものでした。(2月12日13:30~16:00)

ハンディキャップ オーガニゼショナーズハウス 館内掲示板

おわりに

学生たちはヨーロッパの風に吹かれて、生活、文化、芸術、そして福祉、教育、医療、リサイクルといった視察ができました。

デンマークではデンマーク大学や中央図書館といった重厚な建物も視察、ドイツではロマンチック街道、ミュンヘンでは研究旅行中であった本学教授ともセッションすることもできました。

イタリアではフィレンツェ、ミラノで存分に芸術、文化、食生活にふれ、帰国の途につきました。